القطب اليمانيّ عمر عبد العزيز: البحث عن الحقيقة حالة من الدأب والمكابدة لا تنتهي

• الفلسفة ترحّل في التجريد والفيلسوف يبحث عن المكنونات

• المعادلة الثقافية العربية صادرة من نبع واحد على رأسه القرآن الكريم

• الكتب الرومانية منحتني فرصة استثنائية لمعرفة تاريخ وفلسفة الفنون والآداب

• ظواهر العالم المرئية والمسموعة والمحسوسة تتموضع بجملتها في كتاب إلهي مرقوم

• الفلسفة سؤال قديم لا إجابة عنه بالمعنى الدقيق للكلمة

• الزهدية قرينة التصوف والمتصوف ليس لديه ما يخسره، وليس لديه ما يغنيه

• اللغات نابعة من برنامج واحد ينتظم في العلاقة الثنائية بين الساكن والمتحرك

• اللسان العربي تعالى في مقامه ومكانته وجواهره مع ظهور الاسلام

حوار مفتوح يجريه: الأمير كمال فرج.

هناك اعتقاد شائع أن عصر المفكرين العظام قد ولّى، وأن أرض العروبة، بعد جيلٍ ذهبي من الفلاسفة الذين أضاءوا دروبَ المعرفة، كالكندي والفارابي وابن سينا، قد أصابها نوع من الجدب الفكري، وإن كانت لا تزال قادرة على الإبداع الأدبي، إلا أنها عاجزة عن التنوير والتفكير الفلسفي العميق.

ورغم ظهورِ العديد من أصحاب الفكر في عصرنا الحديث، الذين أثروا الساحة بمؤلفاتهم ونظرياتهم ورؤاهم الفلسفية، أمثال محمد عابد الجابري ومحمد أركون وحسن حنفي وزكي نجيب محمود ومحمود أمين العالم، ظلّ المفكر الفيلسوف عملة نادرة.

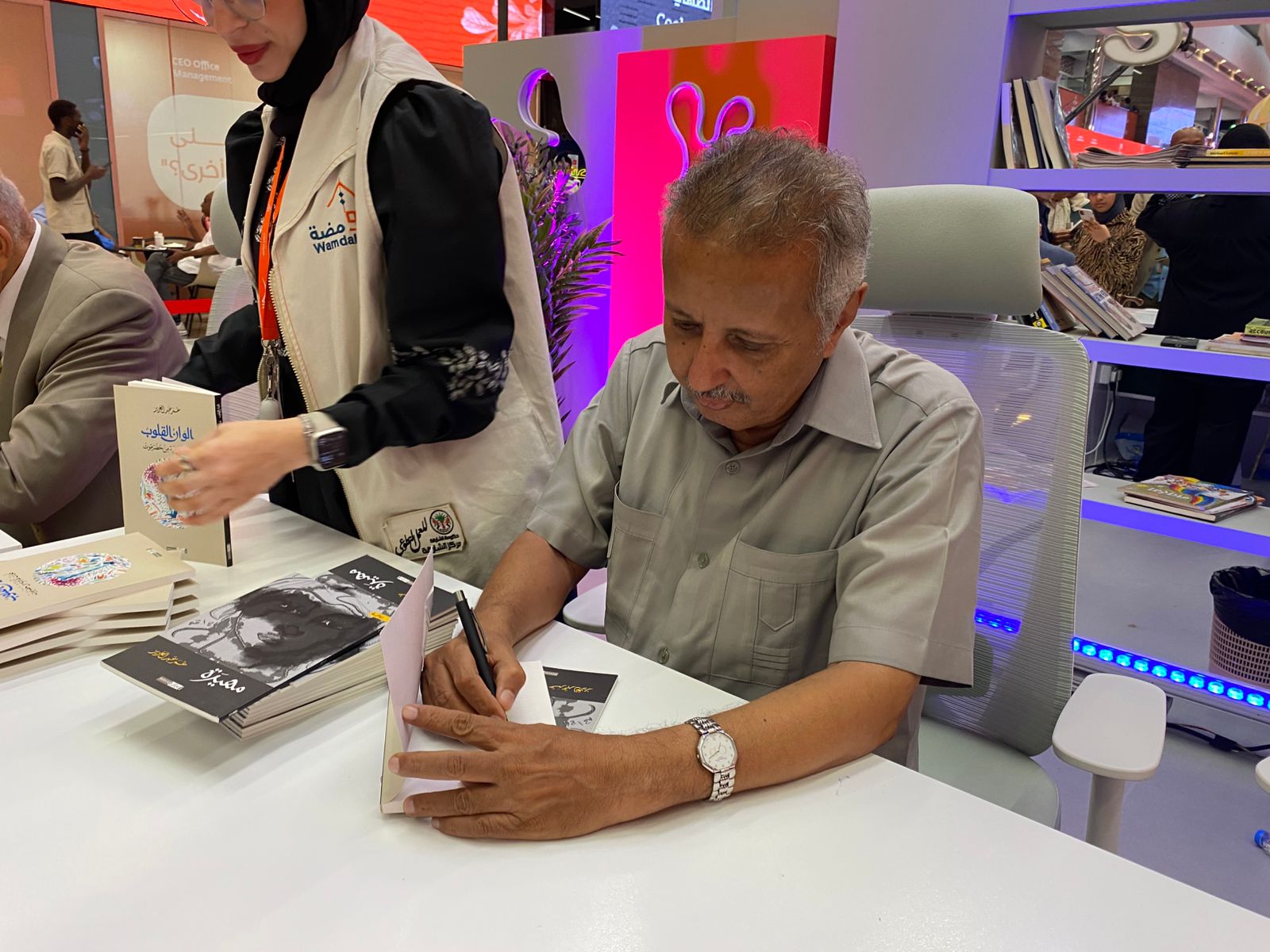

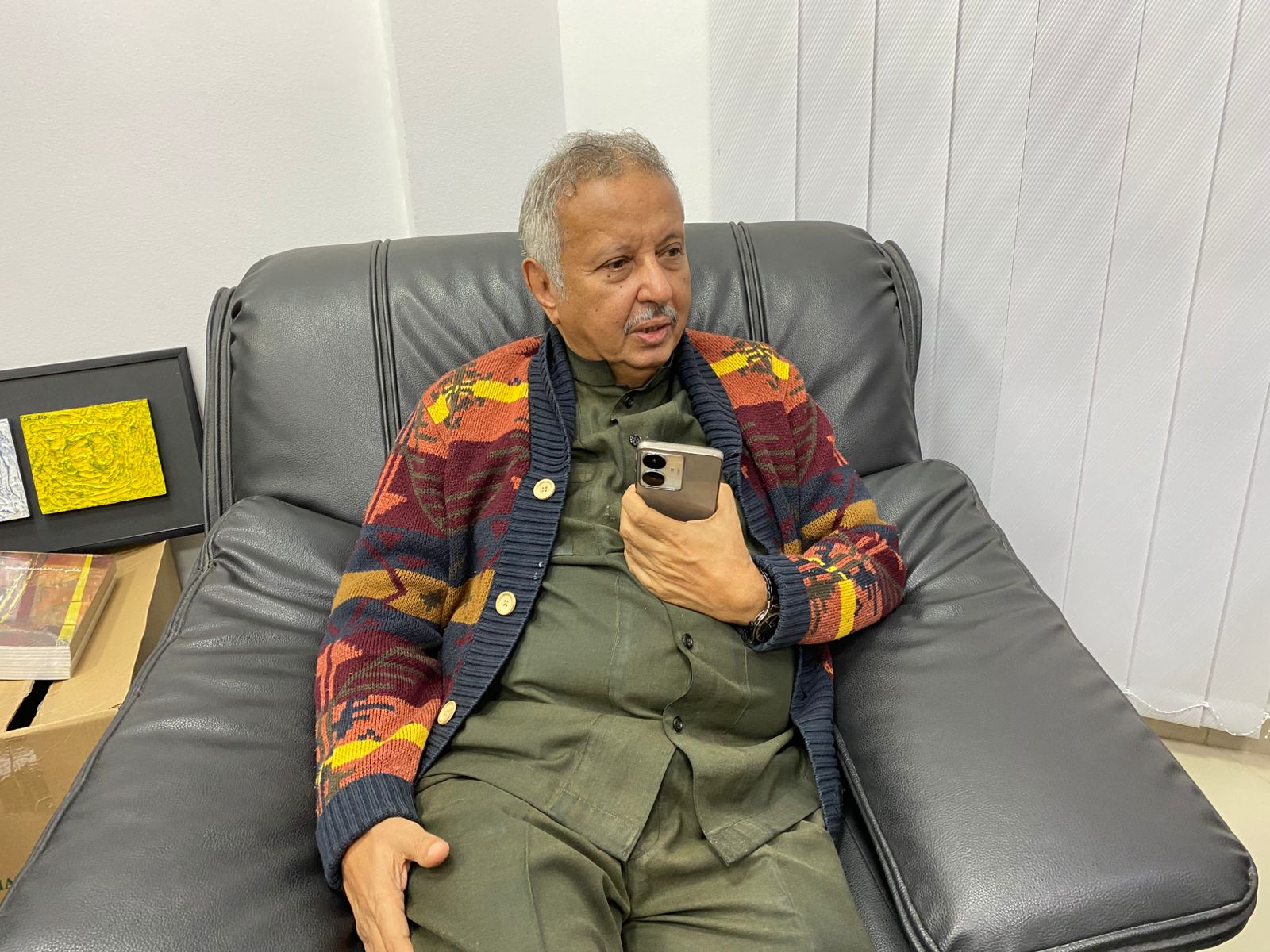

لكنّ هذا التصور، سرعان ما تبدّد، عندما التقيتُ للمرة الأولى بالمفكر العربي اليمني الدكتور عمر عبد العزيز، واستمعتُ إلى آرائه وأفكاره.

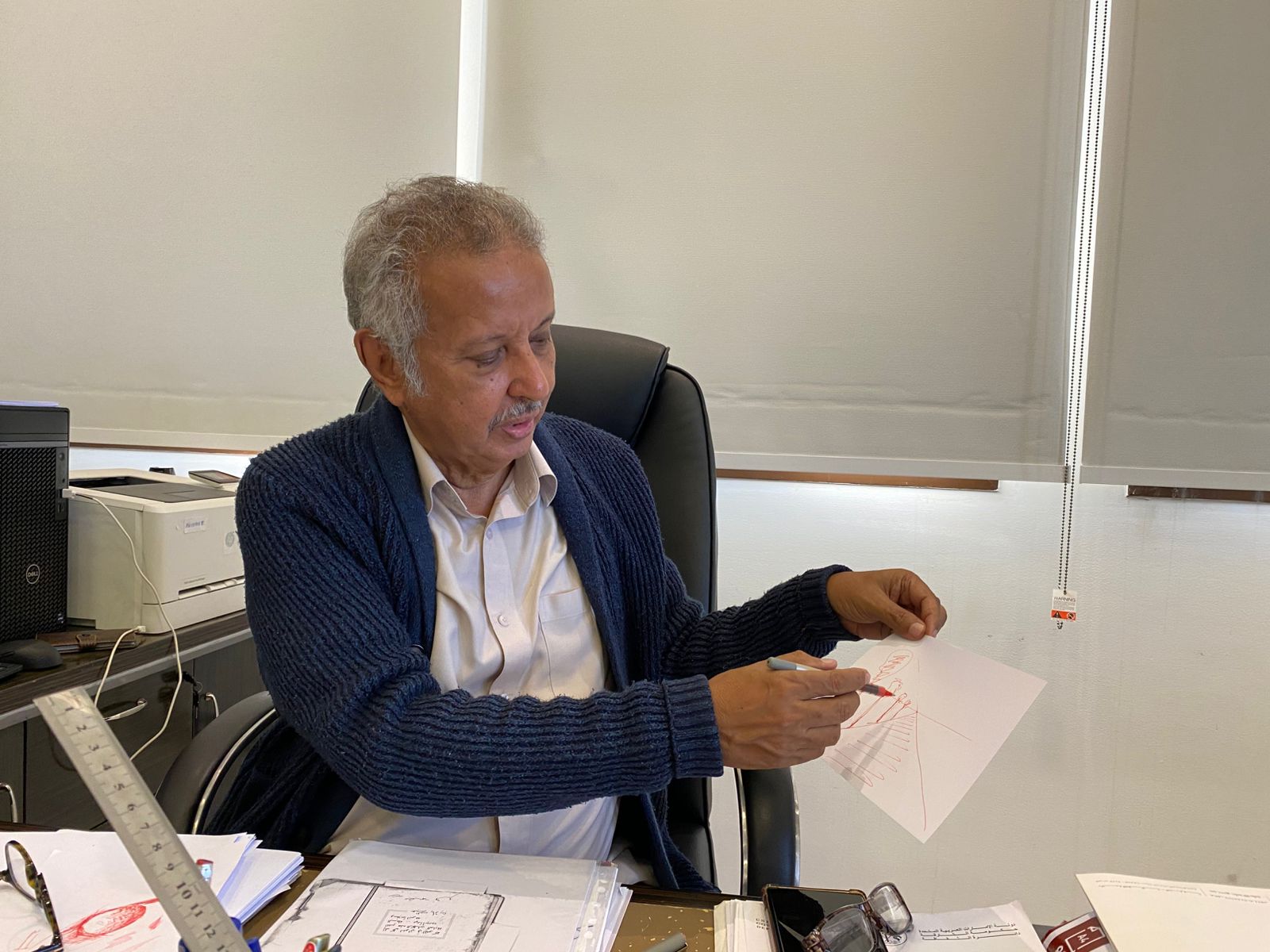

الدكتور عمر عبد العزيز، قطب يماني، وقامة فكرية، فهو كاتب وروائي وفنان تشكيلي ومفكر وفيلسوف، وعالم في التصوف واللسانيات وعلم الجمال، صاحب رؤية فكرية عميقة ونظرية فلسفية في الكون والحياة.

ولد عمر عبد العزيز لأبوين يمنيين يقيمان في الصومال التي كانت حينئذ تحت الاستعمار الإيطالي، وتبعاً لذلك كان عليه أن يدرس في المدرسة الإيطالية، فتوفرت له بذلك روافد ثقافية متنوعة: الرافد العربي الإسلامي، واليماني على وجه التحديد، والرافد الصومالي العربي الإفريقي، ثم الرافد الإيطالي اللاتيني.

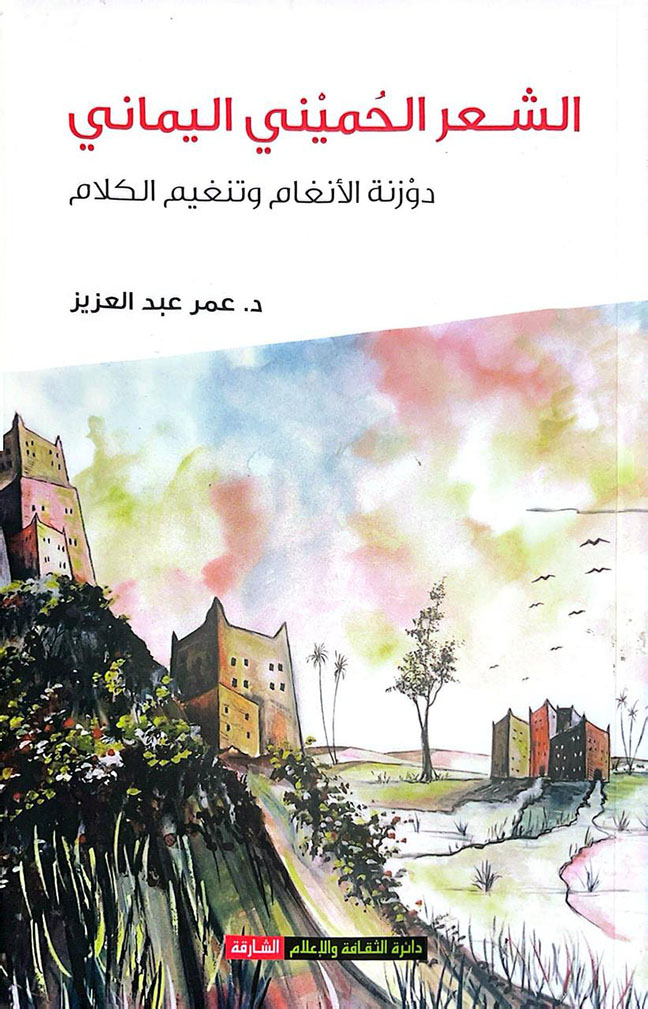

على مدى خمسين عامًا، قدّم الدكتور عمر عبد العزيز ما يزيد عن مئة مؤلف في مختلف مجالات المعرفة، من الرواية إلى المقال، إلى الرؤى الفلسفية، إلى النقد والدراسات ورؤى الأدب الشعبي.

ساهم من خلال موقعه كمدير لإدارة الدراسات والنشر في دائرة الثقافة في حكومة الشارقة، في إصدار مئات الكتب، ودعم وتقديم أجيال من الأدباء والمؤلفين.

وللدكتور عمر عبد العزيز تجربة صحفية رائدة، ففضلًا عن ترؤس تحرير مجلة "الرافد" الثقافية، أطلق كتاب "الرافد الرقمي" الذي يؤسس للرقمنة الثقافية، وينقل الكتاب العربي من عالم الورق إلى فضاء الإنترنت.

ومن خلال موقعه كرئيس مجلس إدارة النادي الثقافي العربي في الشارقة، يقود الدكتور عمر عبدالعزيز تيارًا ثقافيًا نوعيًا من خلال العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تستقطب فئات مختلفة من المبدعين، وتساهم في تشكيل وجه الشارقة أول مدينة ثقافية عربية.

يتحلى الدكتور عمر عبد العزيز بسجايا عظيمة، فهو الأستاذ والمعلّم والموجّه، ناشر القيم الجميلة، في أحاديثه المرتجلة ذكاء متقد، وبديهة حاضرة، ومعلومات غنية، وفي رؤيته الفكرية بصمة خاصة، يتميز بحسٍّ عروبيٍّ أصيل.

في هذا الحوار المفتوح ـ الذي يتم تحديثه في إطار الصحافة المفتوحة ـ يتحدث الدكتور عمر عبد العزيز عن مختلف القضايا الفكرية والفلسفية، ويكشف عن الكثير من مشروعه الفكري، ورؤيته المستنيرة التي نحن في أمَسّ الحاجة إليها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخنا العربي.

الثقافة اليمنية

* الثقافة اليمنية ثقافة غنية، نسيج نابض بالحياة محبوك من خيوط التقاليد والدين والعادات القبلية، كيف كان تأثير هذه الثقافة عليك؟

ـ الثقافة في اليمن جزء لا يتجزأ من الثقافة العربية الشاملة، فالحامل اللغوي هو الذي يميز ثقافة عن أخرى، وهو الذي يمنح الثقافة الواحدة شرعيتها البيانية والفكرية، والأصل في المعادلة الثقافية العربية أنها صادرة من نبع واحد على رأسه القرآن الكريم، وكذا المقدمات التمهيدية البيانية قبل ظهور الاسلام، فقد كان الشعر المدوزن، والنثر المسجوع بغنائيات ايقاعية، وكذا النثر المنغوم بالإيماءات الهارمونية، من موروثاتنا الخالدة في لغة العرب السابقة على ظهور الإسلام.

وكان اليمن الجغرافي التاريخي نبعًا خصبًا لتلك الثقافة اللغوية التي حظيت يومئذ بتواشجات لسانية مع (الكوشيتيات) اللغوية التاريخية التي انعكست في الحضارات اليمانية القديمة في سبأ وحمير، وقتبان ومعين وحضرموت.

ولقد تجلت تلك الثقافة في البيان اللساني كما في المستوى الكتابي الذي عكس ميزان الجمال في تلك الروافد اللغوية التي كانت بمثابة روافع خصبة للعربية المعروفة إلى يومنا هذا.

ومنذ ذلك اليوم البعيد تواصلت العربية بثبات فريد قلّ إن نجد له مثيلًا في اللغات المكتوبة، وكنت من المحظوظين باستخدام العربية كلغة خطاب وتواصل يومي في الحارة التي ولدت فيها بمقديشيو، وتعززت خوارزميات التلقي الجمالي من خلال القرآن الكريم والموشحات الدينية النبوية، والاستغراق اليومي في السماع الموسيقي عبر الاذاعات العربية التي كانت تبث يومئذ على الموجات المتوسطة والقصيرة، كما حظيت بالتعليم الإيطالي الابتدائي الذي مازال يرنّ في أذني كحلم صيف عابر، ذلك أنني تركت الإيطالية عند تخوم المدرسة الأولى والمشاهدات السينمائية المدبلجة باللغة الإيطالية، وانصرفت إلى التعليم بالعربية والانجليزية، وكانت اللغة الصومالية حاضرة دائمًا بسخاء المكان ومعارج أبعاده، فيما لاحقتني اللغة الرومانية بعد ذلك في مسيرة التعليم الجامعي وما يليه.

الرافد الروماني

* أضافت لك الدراسة في رومانيا رافدًا ثقافيًا مهمًا، حيث درست الاقتصاد في جامعة بوخارست، حدثنا عن هذا الرافد وتأثيره على فكرك وابداعك؟

ـ المرحلة الرومانية في دراستي كانت بمثابة وصل ما انقطع مع اللغة الإيطالية التي تركتها بعد المرحلة الابتدائية، والشاهد أن الرومانية من اللغات ذات الأصل اللاتيني.. مثلها مثل الإيطالية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية، غير أن الجامع المشترك بين الإيطالية والرومانية يتجاوز حدود المعاني القاموسية للكلمات إلى تخوم التصريف للأفعال، وحتى البناء (الصوت بصري) للجمل، مما لا نستطيع بسطه في هذه العجالة.

في تلك اللحظة من وصولي إلى رومانيا لدراسة اللغة قبل الجامعة، وجدتني مخطوفًا بالحنين إلى الماضي الايطالي، بل اتقدت في جوانياتي أسرار اللاشعور الكامن في أعماق الدماغ، فإذا بي أتحدث الرومانية خلال شهر من دراستي اللغوية التحضيرية، وأعتقد جازمًا أن السبب في ذلك لم يكن قائمًا عن اجتهاد ومذاكرة، بل عن كامن لاشعوري قرّبني من الرومانية حتى أصبحت بعد سنين أفكر بالرومانية وتجافيني العربية والإنجليزية، غير أن هذه المعادلة سرعان ما انقلبت رأسا على عقب بعد عودتي إلى عدن، ففي عدن استعدت كامل الموروث القرائي العربي، وتماهيت حقا مع زمن إبداعي ثمانيني مازلت أنا ومجايلي في حنين جارف اليه.

أما عن الرافد الروماني في ثقافتي، أختصر القول بالإشارة الى أنني قرأت العلوم الاقتصادية بتنويعاتها كواجب أكاديمي لا مفر منه، ولكن في ذات الوقت ظللت عاشقًا للرياضيات والفكر الاقتصادي وما يتفرع عنهما من علوم، وقد كانت أكثر المحاضرات تشويقًا لي تتمثل في علوم المصفوفات الرياضية، والفكر الاقتصادي، والنظرية النقدية (المالية)، لكن تلك المحطة الجامعية الرومانية كانت فريعًا صغيرًا في مسار عشقي الجارف للفلسفة وعلم الجمال، والمشاهدات السينمائية، وزيارة المعارض التشكيلية، والسماع للموسيقى الاوركسترالية في ذات المكان الذي فيه تنتظم.

الكتب المسطورة بالرومانية منحتني فرصة استثنائية لمعرفة تاريخ وفلسفة الفنون والآداب، وكانت ومازالت ترافقني إلى اليوم، وفيها وجدت الكثير من الترجمات المفقودة في العربية، وخاصة ما يتعلق بآداب التدوين الأوروبي التاريخي.

لكن محطة السبعينات من قرن ما بعد الحرب العالمية الثانية لن تقف، بل ستواصل مفاعيلها مع عودتي لاستكمال الدراسات العليا في تسعينيات قرن الجنون والتحولات العاصفة في كامل المنظومة العالمية الوريثة لجنون حربي التمهيد للقيامة في أوروبا والعالم.

روابط لغوية

*من واقع تبحّركم في اللسانيات، فنون التعبير الأدبية في الأساس واحدة، تغذّت من حبل سري واحد، فما هي الروابط التي لمستوها بين اللغات؟

ـ تنوع اللغات الإنسانية في مساري الوجودي كان أمرًا مرقومًا في لوح الغيب، فقد ولدت لأبوين يمانيين، وتألقت مع لغة جدّتي الصومالية التي كانت الملهمة الكبرى لي، ذلك انها كانت ترتشف رحيق بقائها من الهواء، وتعزف أنغام تروحناتها بالماء، وتسأل عن موتانا، وتخبرنا عن أحوال مسافرينا الغائبين، وتحيل التراب تبرًا ان شاءت، وتتحدث بلغة صومالية منغومة بأداء بوليفوني أوركسترالي، وتجيد السباحة في الهواء إن افتقدت الماء.

كنت أتحدث اللهجة الحضرمية العربية في المنزل والحارة، والصومالية في عموم المجتمع، والإيطالية في المدرسة الابتدائية، وكانت الخوارزميات الشفاهية لتلك الرطانات المتعددة تنتظم في برنامج واحد ووحيد، وكانت كل لغة من تلك الثلاثة تجد لها جسر تواصل ناعم مع الأخريات، وكأنهن نابعات من مصدر واحد، وتلك حقيقة سأتيقن منها بعد عمر مديد.

أعتقد يقينًا بأن اللغات الإنسانية نابعة من مصدر واحد، بل برنامج واحد ينتظم في أساس العلاقة الثنائية الجبرية بين الساكن والمتحرك، هذه العلاقة الثنائية التصادمية ظاهرًا.. تتواشج تعبيريًا، كما تتناغم الآلات الوترية مع الإيقاعات في المعزوفات البوليفونية.

اللغة تصدر أساسا من المقاربات الصوتية الناسوتية، بحيث يمكننا القول يقينًا بأن المشافهة هي أساس الأسس في اللغة، ومن هنا وجه التفريق بين اللغة والكلام، فإذا كانت اللغة حمّالة دلالات بصرية وصوتية، فإن الكلام حمّال كل شيء تقريبًا، وقد حرص عالم اللسانيات الكبير فرناندو دي سوير على بسط معاملتي اللغة والكلام.

مكررًا أقول إن الأصل في اللغة هو الصوت النابع من الإنسان، وهو بهذا المعنى صادر عن قابليته وكينونته المتكاملة، وإذا افترضنا أن حاستي السمع والنطق عند البشر دالة للاتصال والتلقي معا، فإن هاتين الحاستين ليس بوسعهما تحقيق وظيفة التلقي والإرسال دون بقية الجسد، وكأنهما ميسانان كبيران لعشرت بل مئات وألوف النجمات الأخرى المنتشرة في معجزة الكيان الآدمي، ومن هنا يأتي القول بأن برنامج اللغة المودع في البشرية صادر عن الإله، وهو برنامج واحد يتوزع في تنويعاته المدارية المطلقة بتعدد الخلق في خصائصهم المتباينة، وهنا نستطيع إدراك اللطيفة الكبرى في قول القائل:

وبفرق الفرق عرفناه

وبجمع الجمع عبدناه

فالإنسان لا يعرف على الحق الا بعد تشبعه بالتأمل وإدراك كنه الأشياء وجوهرها الأصيل..

الحقيقة أن الفنون كلها قادمة من برنامج ابداعي واحد، وأقصد هنا زمن الإبداع الذي يوحّد كل أشكال التعبير والاتصال سواء كانت لفظية أو لونية أو حركية.. الخ.

الفنون كلها تنطلق من ذات العناصر الفنية العابرة لمألوفات التعبير. أقصد إنها تسبح في فضاء من الملموسات المدركات المرئيات، لكي تصل في نهاية المطاف إلى المجرّدات غير المرئيات والعصيات على الإدراك.

هنالك إذا مستويان للتعبير: المستوى المباشر المقرون بأداة التعبير التي قد تكون أدبية كلامية، أو لونية متبخترة، أو نغمية سياحية في فضاء الأثير، وحتى التعبيرات التي تصل عبر وسائط ذكية كالكاميرا في السينما والمنصة في المسرح.

قلنا إن القواعد الأساسية في مختلف الفنون متمازجة متماهية، وقد تكون طورًا غنائية صادحة بالكلمة كالشعر والسرد، وطورًا لونية في التشكيل والفوتوغراف بأنواعه، ووتريات نغمية في الموسيقى.

بالمعنى الاسكولائي يستقيم فن التشكيل على عناصر الضوء والظل والكتلة المتناسبة والبعد الثالث المنظوري الذي يخادع الرائي غير البصير، وبالمقابل ينطلق الشعر من ثنائية البوح والخفاء، كما القول وضده، والبناء المموسق وأبعاده، وذات القوانين تسري بصورة أكثر تركيبًا وتعقيدًا في المسرح والسينما، فتبدو الفنون المختلفة كما لو أنها فصوص متناثرة لنص واحد، وليس أمام الناقد البصير إلا أن ينظر إليها بوصفها (جمع في عين الفرق).

التراسل بين الفنون

*التراسل بين الفنون واقع أثبتته الدراسات، فمن خلال تجربتكم الإبداعية متعددة التخصصات، وممارستكم أكثر من فن إبداعي، كيف نجحتم في توظيف هذا التراسل؟

ـ في المراحل الدراسية الأولى انخطفت بدراسة الرياضيات، ولم أدرك المنطق الداخلي لهذا الانحراف إلا بعد مرور سنين طويلة، بل عقود من الزمن، حينها تيقنت أن كل ظواهر العالم المرئية والمسموعة والمحسوسة تتموضع بجملتها في كتاب إلهي مرقوم.

تاليًا سأتبين أن المنظومات الإشارية وأبعادها الرقمية والحروفية تخرج من ذات البرنامج الكوني المدوزن حد الهارموني، وإن منظمات اللغات اللونية والحروفية والرقمية والنغمية تحمل ذات القوانين الداخلية، فالغنائية البصرية في الصورة لا تخالف عن الإنشاء الحروفي في النص، والتجريدات الموسيقية النغمية يمكن ترجمتها إلى ألوان وحروف ورقوم وصور، والبناء النمطي لكل نوع من أنواع الفنون يشبه كامل الأغنية الفنية في مختلف أنواع الفنون، وقد أدرك العرب ذلك منذ تسمياتهم المبكرة لمكونات القصيدة، ففيها عمود وروي وصدر وعجز، وكلها استعارات وصفية للبناء الهيكل بعامة.

الفكر والفلسفة

*كيف ترون علاقة الفلسفة بالفكر الانساني بشكل عام؟، وهل تعتبرون الفلسفة هي القاعدة التي يبنى عليها كل فكر إبداعي؟

ـ سؤال الفلسفة سؤال قديم، يتصل بالوجود بالمعنى المباشر للكلمة، كما إنه يتصل بالوجود غير المرئي في آن واحد، ولهذا السبب كان سؤال الفلسفة مازال سؤالاً لا إجابة عنه بالمعنى الدقيق للكلمة، هو ذلك السؤال الذي لا إجابة له، بمعنى أنه سؤال يؤدي إلى توليد المعاني من المعاني، وتبعًا لذلك فإن الفلسفة هي شكل من أشكال الترحّل في التجريد، أي الترحّل من الملموس المرئي المدرك المعيّن إلى المجرد غير الملموس و غير المدرك وغير المعيّن.

وتبعاً لذلك فإن الفلسفة بطبيعتها تأمليّة، كما أنها بطبيعتها ذات طابع نسبي من حيث المقاربات، ولهذا السبب كانت الفلسفة مازالت تعتني بالكليّات، ويدخل في هذا الباب الماهيّات، كنه الأشياء، ما هو ثاوٍ فيها من معاني، وما هو غائب.

وبالتالي فإن الفلسفة هي شكل يعبّر عن الكينونة البشرية في بعدها الأكثر تجريداً، وفي بعدها الأكثر تقطيراً، وفي بعدها التخييلي، ولهذا السبب فإن الفيلسوف ذلك الذي يتجاوز تماماً كل ما هو ملموس، ويتجاوز تماماً كل ما هو مرئي، ويبحث عن الجواهر والمكنونات في إطار هذه الظواهر.

وهذه الجواهر والمكنونات بطبيعتها أشبه ما تكون بجبل الجليد العائم الذي لا ترى إلى قمته، وبهذا المعنى لم يصل العلماء على مدى التاريخ وعلى مدى المدونات التاريخية إلى تعريف قاطع للفلسفة سوى الاشتقاق الكلامي أو الاشتقاق الاصطلاحي الذي يقرن الفلسفة بحب الحكمة كما عند الأفارقة.

ولكن ما هي الحكمة؟، إذا ما تأملنا في المسألة وأكثر، سنجد أن الحكمة ذات طابع ومدلول تجريدي إلى حدّ كبير، ذات طابع ومدلول أخلاقي إلى حد كبير، وكذلك مدلول جمالي، أي أنها أستيتيكا أيتيكا وليرك باللغة الإفريقية للكلمة بمعنى جمالي، والجمال لا يحده حد، والحكمة هي أيتيكا بمعنى أخلاقي، والأخلاق نسبية، فلكل مجتمع أخلاقياته، ولكل مجتمع طبائعه فيما يتعلق بالتعامل مع القيم والعادات والتقاليد وحتى الشرائع الدينية، حتى أننا لا نستطيع أن نتحدث عن تسمية معينة في إطار الأديان التي نعرفها، كالقول بالمسيحية وبالإسلام وبأي دين من الأديان إلا باعتباره متعدداً بطبيعته.

فالمسيحيات التاريخية ليست واحدة، وكذلك المسيحيات الراهنة، وهكذا هو الحال بالنسبة للإسلاميات إن جاز التعبير، وبالتالي فإن كل هذه المسائل المرتبطة بالحكمة هي مسائل ذات طابع نسبي إلى حد ما، وهي في آن واحد ذات طابع تجريدي كما أسلفت، وهي أيضاً ذات طابع سديمي، وسديمي بالمعنى الإيجابي للكلمة، بالمعنى الشفاف للكلمة.

تفكيك التعصب

* للعرب سجايا عظيمة، والشخصية العربية معروفة بالكرم والشهامة والجود وغيرها من الصفات المستمدة من ديننا وتقاليدنا العربية، ولكن في الوقت نفسه هناك مثالب، وأخطر المثالب التعصب، كيف تفككون فكرة التعصب، وما هو السبيل إلى علاجها؟

ـ أولا علينا أن نسأل من هم العرب، في حقيقة الأمر، هنالك كثير من التوصيفات في العرب هنالك من يقول إن هنالك عرب عاربة، وعرب مستعربة، وما إلى ذلك.

والحقيقة أن العروبة قليلة اللسان، مثلها مثل كل قومية على وجه الكرة الأرضية، وهذا اللسان تعالى في مقامه ومكانته وجواهره مع ظهور الاسلام، لكنه كان قد ورث كثيرًا من العناصر الثقافية والعناصر اللغوية اللسانية، والعناصر المتعلقة بطبائع الناس منذ ما قبل الإسلام فيما يسمى بالعصر الجاهلي، فالعرب نابعين من هذه الحقيقة الأزلية، وهذه الحقيقة التاريخية التي كانت على تماثل مع العديد من الثقافات الإنسانية، وعديد من اللغات الإنسانية.

كما هو الحال بالنسبة للغة الكوشية اليمنية في الجنوب وبالنسبة للغة السريانية والآرامية في الشام في الشمال وعديد من اللغات الأخرى، من أجل هذا، لا أستطيع القول أن العربية منبتّة عن اللغات الإنسانية، لكنها جزء من هذه اللغات الإنسانية، وأكثر شمولية بالمعنى الصوتي والمعنى الإنساني والمعنى الهيئوي الكتابي، بدليل أن الأحرف العربية تشمل كل الأصوات المتاحة والممكنة عند الإنسان، لأن البرنامج اللغوي عند البشر واحد والبرنامج اللغوي إلهي، له علاقة بتكوين الجسم البشري ومكوناته.

وتبعاً لذلك فإن الأصوات الصادرة من الإنسان هي كتلك الأصوات الصادرة من سلسلة من آلات العزف الكلاسيكي، فهناك آلات وترية وآلات إيقاع وآلات نفخ، وآلات نقر، وما إلى ذلك، فالإنسان في داخله في جسمه يحمل كل هذه الأبعاد، وكأنه فيما يتحدث يتحدث بلغة بوليفونية متعددة الأصوات، وكأنه بذاته هو فريق كامل للعزف الموسيقي، هذا نوع من التقريب الديني.

فالعربية بهذا المعنى كانت وما زالت تمتلك خصائص صوتية مباينة لكثير من اللغات التي نعرفها على الأقل، مباينة من حيث القدرة على الالتواءات الصوتية المقرونة بالتواءات التهبية كما هو الحال بالنسبة للمد القصير والمد الوسيط والمد الطويل، أيضا بالنسبة للفتحات والكسرات فيما يسمى في الصوتيات الفو كالست.

الفتحات والكسرات قد تكون فتحة كسرة وضمة، ولكنها قد تكون فتحة مزدوجة كما هو الحال بالنسبة للتنوين على "أن" على سبيل المثال إلى آخره، والسهولة لا أدركها، لا أريد أن أتحدث عن كل حركة من هذه الحركات التسعة التي تتمظهر بوصفها إنبثاقة من الساكن، فلكل ساكن من هذه السواكن التسعة متحركات، وهو أمر غير مألوف بالنسبة للغات التي نعرفها على الأقل الأنجلوسكسونية والفرانكفونية. الصوتيات موجودة في متن الكلمة المكتوبة، ولكن في العربية ليست موجودة في متن الكلمة إلا في الرسم القرآني من باب الحفاظ على التلاوة القرآنية السليمة.

هذه الخصال والمعاني في اللغة العربية منحت العرب طاقة بلاغية ولغوية، عرضها بشكل حصيف الجاحط وعبد القاهر الجرجاني على سبيل المثال لا الحصر، وعُرضت أيضاً من قبل بشكل مباشر وغير مباشر من قبل علماء اللسانيات الكبار مثل فردينان دو سوسير ونعوم شاوسكي وغيرهم، وبالتالي كانت العربية سبّاقة فيما يتعلم بعلم تأويل النص أو علم الهيمنوتيكا وأساس الكلمة التفسير لكن ليست الهيمنوتيكا هي التفسير، الهيمنوتيكا هو العلم الذي يستأثر بمعرفة كنْه الكلمة من خلال الحرف والكلمة والجملة وما إلى ذلك.

فالعرب لم يكونوا بعيدين عن الحضارات الأخرى، فقد كانوا مثلًا متفاهمين مع الحضارة المصرية القديمة، المأخوذة عن الفكر اليوناني والفكر الروماني البيزنطي. كل هذا كان موجودًا في إطار التقاطعات والتراسلات بين الثقافات المختلفة.. العرب بالمعنى الإثني للكلمة كانوا في الجزيرة العربية، وأغلبهم كان في اليمن، لأن عمق الجزيرة العربية كان في اليمن.

والعرب الذين كانوا في الجزيرة وفي اليمن اكتسبوا الخصال الأخلاقية من طبيعة البيئة التي هم فيها، بيئة البراري المفتوحة تجعل الإنسان أكثر جلداً وأكثر قدرة على التحمل والصبر، وتنعكس هذه الخصال كلها في سلوكياته.

السلوك الفروسي أو البطولي أو السلوك الشجاع له علاقة بالبرية، فهذا الإنسان الذي يتوق ويهاجر في البراري والقفار، ويواجه السباع والضواري ولا يبالي، أيضاً الكرم كانت له علاقة بهذه البيئة، لأنهم كانوا يشعلون النار في الصحراء حتى يرى الغرباء الخيمة، فيأتي الغريب ليجد العون.

هذه الخصال الإيجابية مثل الفروسية والكرم والجود كلها كانت لها علاقة بالبرية، لأن الصحراء قيمة عظيمة، وعندما أتحدث عن الصحراء لست أقصد صحراء الجزيرة العربية بل كل الصحراء، الممتدة من أقصى جنوب المغرب مروراً بكل شمال إفريقيا وحتى مصر، ثم بعد ذلك الجزيرة العربية، هذا عبق الصحراء العربية التاريخي، وبالتالي كل هذه الأمور انعكست على ثقافة العرب وسلوكياتهم.

هناك بعض الجوانب السلبية في ثقافة العرب التاريخية، على سبيل المثال البراجماتية الفطرية البسيطة كما هو الحال في المغنم والمغرم، هذه من الأشياء التي تميز ثقافة البراري إلى حد كبير.

إنسان البرية يجوّز ما لا يجوز أحياناً، وبالتالي هو إنسان لديه قدرة اقتحاميه على فعل بعض الأشياء التي لا يفعلها المديني الوديع، والمشكلة في الشخص، لأن الحضارة مسألة نسبية، والوحشية الكبرى في التاريخ كانت في المدن الكبرى التاريخية، قمة الوحشية كانت في المدن ذات الفجور الأرستقراطي المالي، والاستقرار المقرون بالنهب والسلب إلى آخر ذلك. على كل حال فالحديث عن العرب يطول، هذه بعض الملامح العربية.

ظلم التصوف

*التصوف علم وباب ومعرفة، وقد أسهم في إثراء الثقافة العربية، ولكن هناك ظلم يتعرض له التصوف أحياناً من قبل الباحثين أو من العامة، ما رأيك في هذا؟

ـ أولاً فيما يتعلق بهذا المصطلح فقد جاء لاحقاً على فعل ممارسي تاريخي مديد، أي أن الذين تصوفوا كانوا موجودين قبل ظهور المصطلح ذاته، بمعنى آخر الزهدية والإقلال والتخلّي عن كثير من متاع الحياة البسيطة، كل هذه الأشياء كانت موجودة، وانعكست في سلوكيات الناس، فيمن سمّوا بالبكائيين أحياناً، وأحياناً بالمتطهرين، وأحياناً بالجماعات التي انصرفت لذواتها إلى حد كبير جداً، أو جماعات التهديد الأخلاقي.

ومعنى آخر، كلمة التصوف جاءت لاحقاً على حقيقة ممارسية تاريخية مديدة، حتى أن السيد المسيح عليه السلام كانت تنطبق عليه خصال المتصوف بالمعنى الدقيق للكلمة، وكثير من الأنبياء والرسل، وكثير من الذين كانوا يعيشون في البراري والقفار يمارسون مهن الرعي والمهن البرية المفتوحة، هؤلاء جميعا ينتمون إلى هذا العالم، عالم الزهدية التي قال فيها البوصيري في بردته الشهيرة:

وأكّدت زهده فيها ضرورته

إنّ الضّرورة لا تعدو على العصم

الزهدية قرينة التصوف، ولكن إذا أخذنا بعد ذلك الصوفية تاريخيًا في الثقافة العربية والاسلامية أيضًا، سنجد أن هناك تجليات مختلفة للتصوف، تجليات وصفية، فهناك الصوفي البوّاح كالحلاج، وهناك الصوفي المتطير مثل أبو اليزيد البسطامي، والصوفي الشارع الشامل مثل محيي الدين بن عربي، وهناك الصوفي الغنائي حدّ الاحتياج مثل ابن الفارض، وهكذا دواليك.

فصفات الشطحية والبوحية والغنائية والجمالية كانت مقرونة ببعض المتصوفة اسماً، لكن في نهاية المطاف الجامع المشترك الأعلى بينهم أنهم كانوا يتمرؤون كما لو أنهم متعددين، وهم واحد، فلكي تعرف التصوف لابد أن ترى الجمع في عين الفرد.

هذا بُعد، والبعد الآخر في التصوف هو أثر التصوف على الفنون والآداب المختلفة في العالم العربي على وجه التحديد، سنجد أن الشعر العربي تحرّك بالتصوف بشكل عجيب جداً، والأمثلة في هذا الباب لا عدّ لها ولا حصر، الإنشاد بالمعنى الواسع الكلمة، الغنائي في كل أشكاله الشعبية وغير الشعبية تأثر بالتصوف إلى حد كبير، وسنرى أننا إذا تجولنا في كل العالم العربي وحتى الإسلامي سنكتشف كنوزًا إلهية موسيقية بوليفونية جاءت من أصل لغة التصوف، حتى أنني أزعم أن كثيراً من النصوص الشعبية الصوتية كانت ملحونة بطبيعتها، لأنها تلتزم الروي الساكن، أو روي بالألف أو بالأحرف الهوائية كالألف والهاء وما إلى ذلك، فكانت كأنها تقدم موسيقى ضمنية، وتسهل على الناس أن يتغنوا بها سواء كانوا أحاداً أو ثنائيين أو جماعة، أو إنشاديين .

وسنرى أيضاً أنه فيما يتعلق بالأدب العربي والبلاغة العربية حرّك المتصوفة كثيراً من أوجه البلاغة وأوجه الكتابة وأوجه اللزوميات الكتابية، وما لا يلزم حتى في هذه اللزوميات، حتى أنهم وصلوا إلى شعرنة وموسقة الحرف في ذاته، والأمثلة في هذا الباب كثيرة.

أريد أن نسترجع معاً الكثير من النصوص التي أحفظها، ولكن هذه كانت واحدة من آثار التصوف في الشعر العربي، ثم هنالك أيضاً الأثر الكبير فيما يتعلق بالكتابات النثرية، ابتداء من السجع مروراً بالنثر المشعْرن إن جاز التعبير، وبالنثر المتفلسف أيضاً إن جاز التعبير، وأمثلتنا في هذا الباب كثيرة أيضاً، من أبو حيان التوحيدي مروراً بالحلّاج في "طواسينه" على سبيل المثال، وفي "بستان المعرفة"، وحتى محمد بن عبد الجبار النفري صاحب "المخاطبات"، وأيضاً الوردي في "لغة النمل".

أنت تتكلم عن جماعة متأدّبة عليمة باللغة وأسرارها، عليمة بالفكر الإنساني، عليمة بما يتجاوز حدود المفهوم الفلسفي والمنطقي للأشياء، حتى أن أبا يزيد البسطامي كان يحاجج الكلاميين آنئذ، ويقول لهم : "أي علم هذا الذي به تحاججوننا أيها الكلاميون"، والكلاميون هم الذين كانوا انطلقوا من التفسير للتأويل بقدر ما، واجتهدوا في تفسير القرآن الكريم، ويقول لهم: "أي علم هذا الذي به تحاججوننا به، لقد أتيت به رسماً عن رسم وميتاً عن ميت. أما نحن فديننا الحي الذي لا يموت".

معنى ذلك أن العلم عند الصوفي قرين العرفان، والعرفان عند الصوفي هو ذلك العلم الذي يأتيك وارداً عن وارد، ويأتيك لا شعوريا أكثر مما يأتيك بالشعور، وهو ذلك العلم الذي يتجاوز حد المعرفة بالمعنى المنطقي والمعنى البرهاني والمعنى العقلي.

ولهذا كانوا يعتقدون أن المعرفة ليست إلا عتبة في الترحل نحو المجهول أو في الترحل نحو الغيوم، وهذه حقيقة وجودية، حتى الفلاسفة الماديين جزء كبير منهم تمتّع أو تحصن بطاقة الميتافيزيقا باللغة الأوروبية، حتى يبرهن على أن المعرفة الحقيقية كامنة هناك، ثاوية في مكان ما، خارج ما ندرك، وما نرى وما نسمع.

ولولا طاقة الخيال لما كان هؤلاء الفلاسفة الكبار، ولما كانت هذه الآداب العظمى التي نعرفها سواء في التصوف أو في كيفية التصوف، وبالتالي هذا هو حديث الصوفية، حديث يطول.

كان للتصوف أثر كبير في الثقافة العربية التاريخية من جهة، وله أثر كبير في التوازن المجتمعي من جهة أخرى، لأن الثقافة الصوفية ثقافة خلاصيه، المتصوف ليس لديه ما يخسره، هذا هو الشيء المهم، ولأنه ليس لديه ما يخسره، فليس لديه ما يغنيه، ولهذا كان الصوفي يقول:

عليك يا نفس بالتسلّي..

العز في الزهد والتخلّي"

وهكذا كان الصوفي بهذه المثابات، عنده تصالح مع ذاته، وعنده تصالح مع غيره مع الوسط المحيط.

وكان أبا يزيد البسطامي إذا سئل عن ذاته: "عن من تبحث؟"، يقول "عن أبا يزيد"، فيقول أبا يزيد "حتى أنا أبحث عنه منذ عشرين عاماً،"، فهو يقول لك "أنا لا أعرف نفسي لأنني في حالة تبعّض، كما يقول الحلاج: عَجِبتُ لِكِلَيَ كَيفَ يَحمِلُهُ بَعضي، وَمِن ثِقلِ بَعضي لَيسَ تَحمِلُني أَرضي". يقول لك أنا في حالة تبعّض، أنا لا أعرف نفسي، فكيف لك أن تعرفني أيها الإنسان.

وهناك أمثلة كثيرة جداً في هذا الباب تلخص هذه المعاني الكليّة، أورد منها فقط من باب الإشارة ما كان يقوله أبا يزيد البسطامي مجدداً، سئل مرة : "فما ثبتك من الحق يا أبا يزيد"، فقال ـ وعليك أن تتأمل فيما يقوله ـ "رفعني مرة بين يديه، وهذا تجويز ، فاليد ليست يد ـ ، يقول : رفعني مرة بين يديه، وقال لي يا أبا يزيد إن عبادي يحبون أن يرونك، فقلت له زينّي بوحدانيتك وألبسني أحاديتك، فصرت طيرًا جناحه من الديمومة وجسمه من الأبدية، فطرت في هواء الكيفية مئة ألف ألف عام، ثم في هواء السببية مئة ألف ألف عام، فنظرت، فلم أكن أنا ذاك، ولم يكن هو هناك".

منتهى التخيل، لكن يحمّل هذا الكلام أبعادًا ومعاني كبيرة جدًا، فيقول لك "أنا متجوهر في اللغز ، أنا متجوهر في الغيب، أنا متجوهر فيما لا يُعرف، وإذا كنت كذلك، كيف لي أن أصل إلى مثابة الحق؟، وأين هو الحق؟ والحق يعني أكبر وأشمل من هذه الأشياء.

أعتقد أن هؤلاء الفلاسفة كانوا يحمّلون النصوص دلالات وأبعاد كبيرة جداً، أنا عندي محفوظات ذاتية كثيرة لا أريد أن أكررها، لكنها تعطي مفاتيح لمعرفة هذه الأسرار والسرائر، التي علينا أن نتملّى ونتأمل فيها كثيراً، حتى نعرف أثر هؤلاء الناس على ثقافتنا التاريخية، والإنسانية العامة، لكنني أتكلم عن العربية على وجه التحديد، هذه الثقافة المحمولة بلغة العرب، باعتبارها أمراً ما زال منجماً لم نعرف أسراره بعد.

الماورائيات

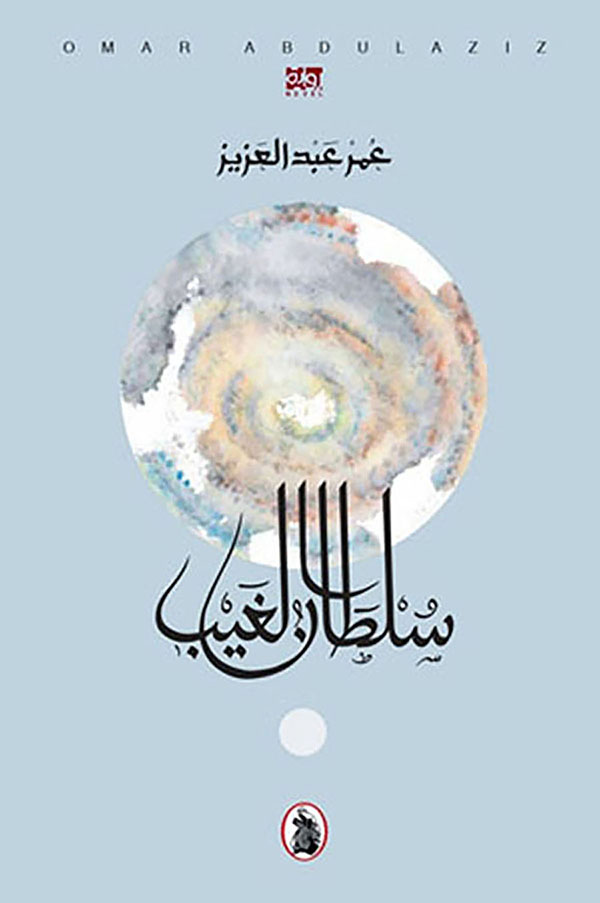

* لديكم كتاب بعنوان"سلطان الغيب"، وفي أعمالكم دائماً اهتمام بالموارائيات، لذلك أتساءل عن الكشف، وما بعد الحقيقة وما بعد المنظور، هذا العالم السحري، وكما ذكرت أنت هناك منجم فكري لا يعرفه أحد، ما هو السبيل لولوج هذا العالم؟

ـ الحلاج في "الطواسين" تكلم عن الحقيقة، والحقيقة تقريباً كانت مبحث كل الفلاسفة وكل المفكرين وكل المتصوفين وكل الناس يبحثون عن الحقيقة، لكن هناك حقيقة وهناك حقيقة الحقيقة، هناك ما يستعصي على المفهوم، وبالتالي البحث عن الحقيقة هو حالة من الدأب والتنكّب والمكابدة التي لا تنتهي، فالحقيقة غائصة في مكان بعيد، ولهذا السبب كل السير الذاتية التي وردت في الآداب الصوفية على سبيل المثال كانت تبحث عن هذه الحقيقة، كما هو الحال بالنسبة لفريد الدين العطار في "منطق الطير"، وكما هو الحال في "رسالة الطير" للإمام الغزالي، وبالتالي كان الطير هذا رمز لذلك الذي يهاجر ويغترب، ويقطع الفيافي والبراري والقفار، بحثاً عن هدف، الجزء الأكبر منهم يموت في الطريق، والطير الممنوح هو الذي يصل.

لكن هذا المعنى الرمزي لهذه المسألة هي أننا نحن جميعاً في حالة ماراثون حياتي، في حالة ماراثون وجودي، نحن محبوسون في إطار هذا الماراثون، نجري ولا ندري إلى أين نذهب؟، ولكن في حقيقة الأمر الغالبية تتساقط في الدرب، وهنالك من يصل، والواصلون قلة، وهم يصلون بطاقة الروح وليس بطاقة الجسدانية، ولا بطاقة الإمكانيات ولا يحزنون، وبالتالي هؤلاء الذين يصلون إلى الهدف يقتربون من الحقيقة إلى حد ما.

وقد وردت في طواسين الحلاج " طواسين الحقيقة، إذن البحث عن الحقيقة كما كان يقول الإمام محمد بن حامد الغزال في جزئية من كتابه الكبير "إحياء علوم الدين" كان يتكلم عن كيفية التكشف على الأشياء المجهولة، فكان يقول بما معناه : "ألا ترون أن الطفل الصغير عندما يرى حرفاً ويقال له هذا الحرف حاء باء تاء ثاء يراه بعينه ويسمعه بصوته، ثم يرى كلمة فتُقرأ له الكلمة، فيعرف شكل الكلمة المجملة، ولا يعرف تجريداتها الأخرى، ويعرف صوتها، فيعرف الكلمة، فإذا به ينفتح على عين جديد، وهي أن هناك جملة، فتفسر له هذه الجملة فيفهمها، ويحفظها عن ظهر قلب، فينفتح له هذا الغيب الثالث، ثم بعد ذلك يقع فيه غيب أكبر وهي العبارة بكلها أو الآية بكلها أو الرسم بكله، فهكذا يكون الصوفي في حالة ترحل في الغيوب، هذه الترحّلات في الغيوب هي تعبير حقيقي عن أن المعرفة ليست موجودة بالكلية والمطلقة، المعرفة هي الموجودة بشكل جزئي وبشكل متاحات، ولهذا كان يقول الحلاج :

لِلعِلمِ أَهلٌ وَلِلإيمانِ تَرتيبُ

وَلِلعُلومِ وَأَهليها تَجاريبُ

وَالعِلمُ عِلمانِ مَطبوعٌ وَمُكتَسَبُ

وَالبَحرُ بِحرانِ مَركوبٌ وَمَرهوبُ

ـ وكان آخر يقول:

العلم علمان علمٌ يستضاء به

علم الحدود وعلمً يكشف الحجبا

فالمتصوفة كانوا يعتقدون أن العلم الحقيقي هو ذلك الذي يكشف والعلم اللادنّي الذي يكشف الحجب، والذي ينطبق عليه الآية الكريمة "قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًا ".

وهناك أيضًا "الله نور السماوات والأرض"، وهذه واحدة من الأشياء الحديث عنها يمكن ألا يتوقف، وكذلك الآية "مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة"، إذن التكشفات هي حالة انبجاسات غيبية مترافقة مع حياة الإنسان، تنجلي بشكل أخص بحسب كلامنا المعرفي أو الأبستمولوجيا العصرية بالمنامات والرقاد الطويل وفي حالة الغيبوبة.

نفس الكلام بالنسبة للمتصوف، لأن المتصوف يتناوب حالة الصحو والسكر، ليس السكر بالمعنى الخمري للكلمة، ولكن السكر بالمعنى الطبيعي للكلمة، فهو يعيش حالة تراوح ما بين الصحو الكبير والسكر الكثير، فلا يدري كيف يخرج من هذه الدائرة دائرة الصحو والسكر؟.

يقول أحدهم: "وكنت على الحالين أصحو وأسكرُ"، وبالتالي يعتقدون أن هذه التكشفات هي منن إلهية تأتي الإنسان في لحظات غير مدركة أو لا واعية، وحتى في لحظات مواجهة خطر غير متوقع، كل هذه الأشياء تحرّك هذا الدينامو الداخلي، والمحرك الداخلي الكامل الذي يتحرك في لحظة ما فقط، وهو يخرج عن طريق الوجود الموجود، هو وجود أنتولوجي بمعني أخر وجود موجود ووجود غائب في نفس الوقت، ينعكس في الإنسان وفي دماغه، ولكن عن طريق الدماغ الأصغر وهو دماغ لاوعي الذي يقابل الرام أو الذاكرة في الكمبيوتر.

والرام عبارة عن محرك البحث العشوائي ـ يسمونه هكذا ـ لماذا؟، لأن الرام هو الذي يحل مشكلة البروسيسر أو المعالج، إذا عجز عن فك الشفرة، الرام كامل ولا يعمل شيء، يعمل فقط عندما يعجز المعالج، فيحرّك المعالج، وهكذا هو الإنسان اللاشعور واللاوعي هو المحرك الأساسي للإنسان.

وهذه المسائل أدركها المتصوفة وكتبوا عنها بسخاء عظيم، وأذكر في هذه المناسبة كتاب للإمام محمد حامد الغزالي بعنوان "كيمياء السعادة" يتحدث فيه عن مخلوق الإنسان، ما هي الخسارة التي تميزه؟، وكيف يمكن لهذا الإنسان أن يسيطر على ذاته؟، على الوسط المحيط به دون أن يبدي أي شكل من أشكال القوة المألوفة، وهو شكل من أشكال السيطرة التقليدية المادية.

جدل الفلسفة

* ظلت الفلسفة لسنوات طويلة في ثقافتنا العربية تعاني من سوء الفهم وعدم المعرفة، رغم أنها بحر وعلم من علوم الإنسانية، وبعد جدل طويل ظهر مصطلح توفيقي هو الفلسفة الإسلامية، ما رأيك في هذه الجدلية؟، وما موقع الفلسفة الحقيقي من الثقافة العربية؟

الفلسفة بحسب التدوير التاريخي مجيّرة على الإغريق، لكن هذا تدوير لا يمكن الأخذ به بالكليّة، لأن هنالك فلسفات إنسانية كانت موجودة في العمق الآسيوي، وفلسفات إنسانية موجودة في العمق الإفريقي، وموجودة في كل العالم، بمعنى آخر، الوجود هو الذي يحدد ماهيّة الفلسفة، الوجود قرين التعامل مع المجهول، قرين الخوف المرضي، الفوبياوي، قرين عدم القدرة على التفسير، قرين بالاقتراب التراحلي في أحوال الوجود، على طريقة قصة إبراهيم الخليل عليه السلام الذي رأى القمر ورأى الشمس، حتى يصل للتجريد الأقصى، بأن هناك إله في كل هذه الأشياء العابرة.

فبالتالي كانت الفلسفة قرينة وجود الإنسان أصلاً من أساسه، لأن الإنسان وجوده مقرون بالسؤال، ومقرون بالبحث، ومقرون بالعجز عن التفسير، ومقرون بالخوف، ومقرون بالفرح، ومقرون بعوامل كثيرة جداً.

كل هذه الأشياء التي خلقت عنده ما يمكن أن يسمى بذلك السؤال الذي لا إجابة له، والسؤال الذي لا إجابة له هو سؤال فلسفي، أي أنه سؤال متافيزيقي، سؤال مخيالي، وهكذا هي الفلسفة، لكن خارج هذا الإطار إذا وقفنا على المدونة التاريخية بالنسبة لنا نحن العرب تأثرنا بأرسطوطاليس بشكل كبير جداً، خاصة بعد الترجمات والأبحاث الضافية التي قدمها، وخاصة عند ابن رشد. كما تأثرنا بالأرسطوطاليسية اليونانية القديمة التي تأثرت بدورها بالفلسفة المصرية القديمة، وهذا مهم جداً.

وبالتالي لم نكن بعيدين عن الفلسفة الأسيوية، بدليل أن بغداد كانت جسر العلاقة الذي يربط بين الشرق والغرب آنئذٍ، كما كانت مصر جسر العلاقة التي تربط بين المتوسطية النوردية الشمالية وبين المتوسطية الجنونية، وهكذا دواليك، وبالتالي كانت المسألة تحول في هذا الفضاء، في فضاء التفاعلية الانسانية الكبرى.

العرب في هذا الباب كان بهم تموضع تاريخي في شمال أفريقيا وفي شبه الجزيرة الإيبيرية، وفي عديد من الجزر في البحر العربي المتوسط، وفي الشام، في الجزيرة العربية بطبيعة الحال، لكن العروبة بالمعنى الأكثر شمولا، بالمعنى الأنثروبولوجي كانت موجودة خارج نطاق هذه الجغرافية المكانية التي نسميها اليوم الجامعة العربية.

الجامعة العربية لا تُعبِّر عن الكنه الحقيقي للأنثروبولوجيا التقليدية العربية، لأن اللغة العربية موجودة في تشاد وإريتريا وتنزانيا وكونغو ومالي إلى آخرها، وفي آسيا بنفس الكيفية، بمعنى آخر الخارطة اللغوية العربية أشمل بكثير من خارطة الجامعة العربية.

هذه الخارطة اللغوية العربية مستغورة في الدين وفي التصوف وفي السلوك، ليست قشرة عليا، هي جزء من النسيج التقافي في هذه الأماكن.

إذن هكذا كانت هي الفلسفة، لكن إذا أخذنا الموضوع وفقاً للبعد التاريخي، يمكننا أن نقف على محطة إبن رشد، ومحطة محمد بن حامد الغزالي، بالمناسبة البعض يسيء فهم رفض الغزالي للفلسفة، الغزالي لم يرفض الفلسفة، رفض الفلاسفة، تهافت الفلاسفة وليس تهافت الفلسفة، كان يقصد بتهافت الفلاسفة الذين يناظرهم ويقارعهم في حجتهم، وهذا أمر يجوز في كل الأحوال، لكنه لم يكن يتكلم عن الفلسفة بسوء، لأنه بذاته متفلسف كبير، هو بذاته تساؤلي، وهو بذاته اجتهادي، يكفي أنه كتب "كيمياء السعادة" و"رسالة الطير" على سبيل المثال لا الحصر.

ابن رشد كان محطة فارقة فيما يتعلق بالاستبطان الكلي للثقافتين اليونانية القديمة والهيلينية الرومانية اللاحقة، وتبعاً لذلك أيضاً بالنسبة للثقافة الدينية التي كانت مترافقة مع هاتين الثقافتين، وكان هناك جدل بيزنطي حول العلاقة بين الحقيقة والشريعة، الحقيقة كانت تعني الفلسفة باختصار شديد، والشريعة الدين، فهو كتب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة، وقام بعمل معرفي ثوري كبير.

قال إن الشريعة والحقيقة لا يتناقض، بل يرتقيان عند تخوم الفضيلة، وإن لم تقم الفضيلة الهدف المشترك لهما فإن هنالك تناقض، وبهذا الشكل مهّد ابن رشد لفلسفة عصر التنوير في أوروبا، ابتداء من مارك روثر الأول بفلسفة الإصلاح الكبرى، مهّد لها بهذه المقولة، ومن عجائب التاريخ أن الثقافة الإنسانية كانت مرتبطة باللغة العربية في أوروبا.

ما من مثقف ولا كاهن ولا حاخام إلا ويكتب العربية ويجيدها، تاليًا كانت هناك محطة مهمة جدا الفيلسوف الكندي، الكندي أيضًا من الذين قدموا عطاء كبير جدًا، وكان له حضور كبير في هذا الباب.

التوجس من الآخر

* علاقة الإنسان العربي بالآخر علاقة ملتبسة، رغم أن الدين يحض على التعارف، هناك توجس من الآخر، لا أدري لماذا؟، ربما يكون لذلك جذور تاريخية، ما هي دوافع التوجس من الآخر، وكيف نحل هذه الإشكالية في العالم الجديد؟.

ـ هذا سؤال يخص الذاكرة البشرية، كما يخص كثيرًا من التقاليد الإنسانية في العالم، سواء كانت تقاليد عقائدية لها صلة بالأيديولوجيات وما يمكن أن يسمى بالنماذج الافتراضية الطوباوية، أو لها صلة بالأديان المختلفة، لذلك نتكلم هنا عن تفسير الأديان ونتكلم عن تأويلات الأديان، ونتكلم عن الأعراف التي تأتي على هامش الأديان، وليس جوهر الأديان.

كما أننا نتحدث عن الرؤية والفكر، استناداً إلى مفهوم الأيديولوجيا باعتبارها قطيعة معرفية وقطيعة إجرائية مع الرأي الآخر، ومع الفكر الآخر، الأيديولوجيا بطبيعتها تحاول أن تقدم نفسها باعتبارها هي الكاملة الشاملة النهائية، ولكن الحقيقة الموضوعية تشير إلى أن الأشياء مبثوثة في الحياة باعتبارها متنوعة ومتعددة إلى حد كبير جدًا.

ولهذا السبب إذا أردنا أن نتحدث عن الآخر بالمعنى المفاهيمي للكلمة، فعلينا أن نفهم أن هذا الآخر هو أنا بمعنى من المعاني أن الأنا لا معنى لها بدون الآخر، لأن ذلك الآخر هو الذي إما أن يؤكد على صدقية ومصداقية ما تذهب إليه من رؤى، وإما أن ينتقدك، وتبعاً لذلك فإن هذا النقد الإيجابي يكون سبباً في أن تعيد إنتاج معرفتك، وأن تعيد إنتاج رؤاك بطريقة أكثر سوية.

ولهذا السبب ذلك الآخر هو ضرورة مطلقة، بالمعنى الفلسفي للكلمة الآخر هو النقيض، ونحن نعرف أن التناقض هو قانون مطلق في الطبيعة، لأن التناقض هو رديف الثنائيات ورديف التحولات، بمعنى آخر ما من ظاهرة في الطبيعة وفي الحياة إلا وهي تحمل وجهين، كالزائد والناقص في الحساب وكالبروتون والإلكترون في الذرة وكالتفاضل والتكامل في الجبر، وكالكهرباء الموجبة والسالبة في الكهرباء.

وتبعًا لذلك فإن قانون التناقض هو قانون عام، لكن هذا التناقض الذي نراه في إطار ما يسمى بالثنائيات الإجرائية أو المتقابلة إنما ينحل إلى تعددية، وبالتالي فإنه يتحول، إذن نحن علينا أن نعرف أننا فيما يتعلق بالتفاعل مع الآخر الإنساني، أيًا كان هذا الآخر، فإننا إنما نتحول وهو يتحول في نفس الوقت، فالتأثير متبادل بين الطرفين، حتى أنني أزعم أن النظرية القائلة بأن الغالب يقلد المغلوب هي صحيحة بالمعنى الخلدوني للكلمة نسبة إلى ابن خلدون، ولكنها نسبية، لأن ذلك الغالب الذي يتوهم بأنه غلب الثقافة الأخرى أو قلب التقاليد الأخرى باعتباره أقوى وأكبر وأشمل ينسى تمامًا أنه يتشرب من ذلك الآخر الصغير عناصر وتمائم مهمة جدًا في إطار ثقافته الخاصة.

ولهذا السبب لا نستطيع أن نقول بحالٍ من الأحوال أن الغلبة مطلقة، أو أن التناقض مطلق، وأن التفاعلية بين الرؤى والحضارات والأفكار والثقافات الإنسانية هي تفاعلية قائمة على مبدأ الصراع المطلق.

الصراع يحمل في طياته التسوية، يحمل في طياته اللا صراع، النماء يحمل في طياته الاندثار والتحول، وبالتالي من هذه الزاوية على وجه التحديد، لابد أن نتبنى ثقافة الآخر على قاعدة أن ذلك الآخر ضرورة، ولهذا السبب الأغيار في مفهومي الشخصي ضرورة مطلقة، لأن ذلك الغير هو الذي يؤكد على ما أذهب إليه من الصحة، إن كان صحيحًا، أو ينتقدني إن كان خاطئًا.

ولهذا أسميها بالغيرية النبيلة وهي تلك الغيرية التي تتسع لعدم العداء المطلق، ولعدم القطيعة المطلقة، لأن هذا العداء وهذه القطيع المطلقة لا علاقة لها بحقائق الوجود من جهة، كما أن الصراع بذاته إن وجد فإنه قانون تاريخي موضوعي كان وما زال وسيظل في إطار الثقافة البشرية.

إذن علينا أن نستوعب هذه الحقيقة، أن في نهاية المطاف هناك بعدان في الحياة يؤكدهما التاريخ، ويعممهما باعتبارهما حقائق وجودية جبرية، وهى بعد الصراع وبعد التناغم والتواؤم في آن واحد، هذه هي المعادلة المطلقة التي تحكم الحقائق الوجودية في الحياة، كما أنها تحكم الرؤى الماورائية من حيث أن هذه الرؤى الماورائية لابد أن تكون مستطردة على ما يحصل في الحقائق الوجودية، بمعنى أن الوجود هو الذي يصنع التمائم السحرية لما يمكن أن يسمى بما بعد الوجود أي بالوعي، وبالتالي هذا مفهومي للتناقض بين الأفكار المختلفة أو بالآخر الإنساني، وما إلى ذلك.

نحن إن اشتبكنا اشتباكًا عسيرًا مع الآخر الإنساني، فقد اشتبكنا مع أنفسنا بكل بساطة، وإن تصالحنا مع أنفسنا فقد تصالحنا مع الآخر، وتبعًا لذلك تلك هي المساحة السحرية بين التواؤم والتناغم، وبين التضاد، لكن هذان البعدان ضروريان بقدر ضرورة التواؤم والتناغم بقدر ضرورة التضاد والاختلاف، تماما كالعزف الموسيقي السيمفوني بدون هارموني لا تستقيم الغنائية الموسيقية، بدون كونترابونتو أو التضاد لا تستقيم القيمة التعبيرية في هذه المنظومة اللحنية، هذه هي الحقيقة.

ولهذا سنجد أن الآلات الإيقاعية تتواشج مع الآلات الوترية، وإن كان لها دور آخر مختلف، وسنرى أن آلات النفخ تتواشج مع آلات القرع، هذه هي الحقيقة.

نحن استطراد على هابيل وقابيل من جهة، وصولًا إلى شوبنهاور ونيتشه وغيرهم من منظري العنف في العالم، ونحن أيضا استطراد على السماحة العظيمة منذ عيسى عليه السلام وإلى أبد الأبدين، هذه هي الحقيقة.

التلاقح بين الحضارات

* الحضارة هي محصلة التلاقح بين الحضارات المختلفة بالنسبة للثقافة العربية ما هي ملامح التأثير والتأثر مع الثقافة الأخرى؟

ـ أولا الثقافة لا يمكن أن تُعرّف إجرائيًا، ولا يمكن أن تُعرّف نمطيًا بشكل ما، أي أننا إذا أردنا أن نعرف الثقافة بناء على الاستيهامات الواردة في عقول وأذهان المثقفين والمفكرين والأصحاب الرؤى، فإننا سنختصرها في إعادة الإنتاج المادي والروحي من قبل الإنتلجنسيا أو النخب، لكن الحقيقة أن الكل مشارك في الثقاف، فالثقافة بمعناها الواسع تشمل كل من يعيد إنتاج الخيرات المادية والروحية في المجتمع البشري، وهؤلاء جميعًا يساهمون في تنمية الحضارة.

ولهذا عندما نقف على سبيل المثال على أي فرع من فروع الثقافة، كما هو الحال بالنسبة للأدب أو بالنسبة للفنون، سنجد أن هناك فنون مجيّرة على النخب الفنية التي تنتمي إلى ما يمكن أن يسمى بالثقافة العالمة الفنية والممارسة المهنية الحرفية الدقيقة، ولكنها أيضا تشمل الفنون التطبيقية والفنون الشعبية بكل تلاوينها الزخرفية والنمنمية، وما إلى ذلك.

وبالتالي لا نستطيع أن نحدد الفن باعتباره متصلًا من الفن الكلاسيكي فقط، أو الفن الرومانتيكي فقط، فهو يشمل أشياء كثيرة بما في ذلك الفنون العامية البسيطة.

نفس الكلام فيما يتعلق بالأدب، لا نستطيع أن نتحدث عن الأدب المكتوب باللغة العربية، على سبيل المثال بالنسبة للأدب العربي لا نستطيع أن نقول إن الأدب يشمل الشعر العربي الجاهلي أو ما سمى بالجاهلي وشعر صدر الإسلام، وما بعد ذلك، والأموية والعباسية وغيرها والأندلسية، وما إلى ذلك.

صحيح هذا التصنيف وهذا التوصيف موجود، ولكن في نهاية المطاف لابد أن ينفتح الشعر على النصوص العامية، أيًا كانت هذه النصوص، ابتداء من العباسيين وحتى يومنا هذا، هنالك كثير من النصوص العامية التي شكلت رافدًا من روافد الأدب العربي أو الشعر العربي.

ما أريد أن أقوله باختصار شديد في هذا الباب أن الثقافة لا يمكن أبداً أن تحاصر بتعريف نمطي ولا بتعريف إجرائي ولا بتعريف اختياري انتخابي لشكل من أشكال الثقافة، لكنها شاملة، وشمول الثقافة يعني تماماً أن الكل يستطيع أن يسهم في هذه الثقافة بمقادير وأشكال مختلفة، لكن مساهمة الناس في هذه الثقافة هي مساهمة نسبية، هناك من يساهمون في الثقافة من خلال المعرفة العالمة بالمعنى المدرسي، بالمعنى الذي يتم أخذه كتاباً عن كتاب، ومدرساً عن مدرس.

وهنالك من يضيفون إلى هذه الحقيقة الموضوعية أو إلى هذه الحقيقة الأكاديمية المدرسية، يضيفون لها الموهبة، والموهبة نسبي، وهي من المنن الإلهية، وهذه الموهبة تجعل هذا الشاعر يختلف عن آخرين في تميزه، حتى وإن كان لم يقرأ مثلهم كثيراً، أو لم يدرس كثيراً، أو لم يتخرج في كلية أدبية خاصة، وما إلى ذلك.

إذن نحن عندما نتحدث عن الإبداع في الثقافة علينا أن نستوعب أن هناك بعدين لهذا الإبداع، البعد الذي يحدث تواتراً من تعليم لتعليم، ومن دفتر لدفتر، ومن كتاب لكتاب، والبعد الذي يأتيك من حيث لا تحتسب، لهذا السبب كان الحلاج يقول العلم علمان مطبوع ومكتسب، والبحر بحران مركوبٌ ومرهوبُ. يقصد بالعلم المطبوع ذلك العلم اللا دنّي، أو ذلك العلم الذي يأتيك من حيث لا تحتسب، نسميها موهبة.. تنزّل.. رؤى.. إلهام، سمّها ما شئت.

أما العلم المكتسب هو الذي يأتيك رسماً عن رسم، وكتاباً عن كتاب، وأستاذاً عن أستاذ وميتاً عن ميت، هذا أمر في غاية الأهمية إدراكه، حتى نستطيع أن نعرف ما معنى الإبداع في الثقافة. الإبداع في الثقافة لا يمكن أن يحاصر أبستمولوجيا، فهو ليس أمراً علمياً محضًا.

تكلمنا عن تعريف الثقافة، وأنا أقول إننا نحن بحاجة إلى تعريف التعريف نفسه، لأننا سنقف على كثير من التعريفات للثقافة، وكل تعريف بحاجة إلى تعريف آخر، وبالتالي نحن في متوالية متصاعدة من التعريفات اللانهائية التي لا بد أن تخصص في نهاية المطاف، باعتبار أن الثقافة هي ذلك المُعطى المعرفي والذوقي والعرفي والاجتماعي والسيكولوجي والبراسيكولوجي الذي ينبثق وينبجس من عقول البشر ومن مهاراتهم النابعة من هذه العقول.

النثر الفني

* إذا نظرنا إلى فنون التعبير الأدبية سنجد الشعر ونجد القصة ونجد الرواية، ولكن هناك فنون سقطت، من بينها النثر الفني، الذي سقط في غياهب النسيان، رغم أنه كان له تاريخ ورواد.. هذا الفن العظيم لماذا تجاهلته أدوات النقد العربية؟

ـ هذا السؤال في غاية الأهمية لجهتين، الجهة الأولى متعلقة بتصنيف وتوصيف الفنون والآداب في الثقافة العربية. جرت العادة في الثقافة العربية على أن يعتبر الأدب منفصلاً عن الفنون، باعتبار أن العرب أمة بيان، أمة لغة، أمة شعر، البيان الشعري واللغوي في الثقافة العربية هو الكاسح والتاريخي، لهذا سبب فصل الأدب في العالم العربي عن الفنون المختلفة.

لكن البرامج الحاملة للأدب هي نفس برامج الفنون، بمعنى آخر إذا أخذنا معايير الأدب سنجد أنها ذات المعايير في الفنون التشكيلية وفي السينما وفي المسرح وفي الموسيقى وفي كل مكان، وتبعا لذلك فإن التصنيف القائم في العالم العربي قائم على فصل إجرائي بين الأدب والفنون الأخرى.

لكن هذا الأمر ليس موجودًا في الثقافة الأوروبية، على سبيل المثال عندهم فنون ويتفرع من هذه الفنون الأدب، ويتفرع من الأدب الشعر والسرد وما إلى ذلك.

إذن نحن علينا أن نؤكد على خصوصية التصنيف والتوصيف الموجود في العالم العربي الذي يفصل إجرائيًا بين الأدب والفنون الأخرى، لكن هذا الفصل الإجرائي أدى إلى تباعد الأدب عن الفنون الأخرى، بمعنى آخر تباعد المعايير الرائية لماهية الأدب وماهية الفن التشكيلي وماهية الموسيقى وماهية الشعر، لكن هذه ليست حقيقة، لأن هناك تراسل وتناص بين كل هذه الفنون.

وهذا يجرنا الآن إلى الحديث عن النثر في الثقافة العربية منذ الجرجاني والجاحظ وبداية الألسنيين والنحويين وأبو الأسود الدؤلي وغيرهم من الناس، منذ ذلك الحين كان هناك إدراك حقيقي بأن الأدب ليس منفصلًا وبأن اللغة ليست منفصلة عن كل قوانين الفنون الأخرى.

والشاهد على ذلك أن الخليل من أحمد الفراهيدي يعرف موسيقى الشعر العربي من خلال الموسيقى ذاتها، والدليل على ذلك أن الجاحظ والجرجاني وابن جنّي وغيرهم كانوا يعرفون الأدب ويعرفون اللغة باعتبارها تعبيرًا مؤكدًا عن الدوزنة أو عن الموسيقى.

وبالتالي إذن كان هناك رؤية محطوطة منذ القدم، وحتى القرآن الكريم هو دليل قاطع مانع على أهمية وجوهرية ما يمكن أن يسمى بالنثر المشعرن، أو النثر المنثور أو النثر الذي يحمل طاقات تعبيرية جمالية، ويحمل طاقات دلالية متنوعة ومتعددة إلى حد كبير جدًا، ولأن العرب كانت أمة شعر ، اندهشوا من القرآن، بعد أن وجدوا فيه بيانًا وبلاغية خارقة للعادة، قياسًا بما كان يمارسه العرب من أضراب الفنون الأدبية، بما في ذلك الشعر والسجع والنثر الفني إلى آخره، فنحن نعرف أن العرب منذ الجاهلية كانوا أمة خطابة وأمة مقولة نثرية.

ثروة المصطلحات

* مازلنا في موضوع اللغة، لدي رغبة في طرح سؤال حول المصطلحات في اللغة، في التاريخ الأدبي هناك ثراء في أسماء الأشياء، منذ أيام كنت أقرأ كتاب "البئر" وهو كتاب تراثي وفوجئت أن هناك 72 اسمًا للبئر، وهو ما يعكس ثراء اللغة، وثقافة الشاعر، واليوم لماذا غابت الأسماء؟ وكيف نستفيد من هذا الكنز التاريخي من المصطلحات في الوقت الحاضر؟

ـ مما لا جدال فيه أن العرب كانوا يمثلون مركز العالم في الحضارة والتطور والثقافة في العصور الماضية، ومما لا جدال فيه أننا في حالة انحسار، وبالتالي الأمة الناهضة هي الأمة التي تصنع ثقافة شاملة، وقد كان العرب في القرون الماضية يمثلون المرجعية الكبرى لعموم أوروبا، حتى أن كبار العلماء الأوروبيين وكبار رجال الدين في أوروبا كانوا يتحدثون العربية ويكتبون بها، ومن لا يعرف العربية ليس بعالم.

هذا يدل دلالة قاطعة على أننا بذرنا في أوروبا عناصر ثقافية وفنية وأدبية كبرى. الأوروبيون يحاولون تجيير كل هذه البذور التي تركها العرب في أوروبا على الثقافة اليونانية، وهذا ليس صحيحاً.

أي نعم أن العرب ترجموا عن أرسطو والآداب اليونانية المختلفة، ونقلوها إلى أوروبا، لكن العناصر المنبتة والقادمة من الثقافة العربية الإسلامية كانت كبيرة جداً إلى أبعد الحدود، والشاهد على ذلك عديد الفنون التي ازدهرت في أوروبا كما هو الحال بالنسبة للفن الباروك وفن الروكوكو، وفيما يتعلق بالموسيقى الأوركسترالية أيضًا، كل هذه العناصر لا أريد أن أفصّل فيها لأن الحديث فيها قد يحتاج إلى كتب.

وهذه تدل دلالة قاطعة على أن الأثر العربي في أوروبا كان أثراً يونانياً أي نعم لا نقول بعكس ذلك، ولكن هذا الأثر اليوناني كان جزء أو رافد بسيط من روافد الأثر الثقافي العربي على عموم الثقافة الأوروبية التي انعكست في اللسانيات والموسيقى والعمارة واللغة والآداب والعلوم المختلفة.

وبالتالي نحن نقول أن تلك كانت مرحلة، ثم بعد ذلك حصل انحسار في العالم العربي، وهذه الحقيقة التاريخية التي حصلت هي مركز ثقل على مدى التاريخ البشري المرصود والمدّون، ومركز الثقل الحضاري يتحرك دائماً من مكان إلى آخر، فتحرك مركز الثقل الحضاري وذهب إلى أوروبا، وهو الآن يتحرك ربما إلى آسيا، بمعنى آخر مركز الثقل هو ذلك الذي يوازن حضور البشرية في هذه الثقافات والحضارات الإنسانية، فعندما نقول أن مركز الثقل في الطائرة يتحرك من اليسار إلى اليمين، فإن هذا يعني أن الطائرة لن تنحرف إلى اليسار أو اليمين، ويذهب إلى الأمام، ويرجع إلى الخلف، فهذا المركز الفيزيائي اللامنظور هو الذي يجعل الطائرة تطير بطريقة سوية، وتستطيع أن تقلع وأن تهبط بطريقة سوية، وإذا اختل هذا المركز تختل الطائرة كلها.

هذا هو قانون الحضارات الإنسانية، تتنقل الحضارة من بلد إلى آخر، ومن مكان إلى آخر، ومن جغرافية مكانية إلى جغرافية مكانية أخرى، وهذا ما حصل بالنسبة لنا في العالم العربي انتقلت العاصمة العالمية من بغداد ومن دمشق ومن الفسطاط في القاهرة إلى أماكن أخرى، هذا ما حصل، وهذا الذي يحصل الآن أيضاً مع الحضارة الإنسانية المعاصرة.

أي أن هذا المركز سيتحرك إلى أماكن أخرى، يقيض الله الأسباب لهذه المسألة، نحن في العالم العربي لا بد أن نعترف بأننا انحسرنا انحسارا جذريًا، ولكن البذور ظلت موجودة، بذور الحضارة الإنسانية أشبه ما تكون ببذور النباتات، فقد ثبت بالدليل القاطع أن هناك بذور مر عليها ألاف السنين، ويمكن أن تنبت، أي أن الحياة ثاوية فيها إلى يوم الدين، بمعنى آخر بذور عصر الفراعنة محفوظة في مكان ما في قدور أيقونية تنبت الآن، وربما تنبت لنا نبتًا ما كنا نعرفه على الإطلاق، وهذا يؤكد دلالة قاطعة على أن لا شيئا يموت، لا حضارة تموت.

ولكن عندما نتكلم عن اللغة العربية، علينا أن نعرف أن هذه اللغة تحمل في طياتها وتضاعيفها وعمقها عناصر حضارية كبرى، هذه العناصر الحضارية الكبرى لا بد من التكشف عليها، حتى نفهم ما معنى المترادفات في اللغة العربية.

المترادفات في اللغة العربية ليست استبدال معنى بمعنى، ولكن تعددية المعنى في إطار الشيء الواحد، ويمكن أن تسمي الأسد عدة أسماء، أو البئر عدة أسماء، لكن أسماء الأسد هذه المتعددة في كل حالة لها مغزى خاص، فالليث غير الغضنفر غير الأسد إلى آخره.

وبالتالي كانت المترادفات هي ظلال لدلالات معنوية ولدلالات تشخيصية مختلفة تمامًا عن مجرد أن تكون بديلاً لكلمة أخرى، وهذه خاصية اشتقاقية عجيبة وجميلة في هذه اللغة، ولهذا السبب الجذر اللغوي عندنا في العالم العربي قائم على ثلاثية حرفية، لكن هذه الثلاثية الحرفية لا تحيلك فقط إلى عدة معاني نابعة من الجذر، ولكنها تحيلك إلى عدة أبعاد في الصوت، وعدة أبعاد في دلالة المعنى من خلال نفس الجذر الثلاثي، فإذا قلت مثلاً جمل، لكن هذا الجمل يحيلك إلى سلسلة من المعاني المشتقة من الأحرف الثلاثة، لكن كل حرف يحمل في ذاته معنى خاص مما يطول الحديث عنه.

وبالتالي أنا أعتقد أن هذه العناصر الحضارية التاريخية لا تنتهي وإن خبت أو تلاشت بقدر ما، لابد أن تعيد إنتاج نفسها، لأن البشرية بحاجة دائماً وأبداً إلى أن تعود إلى الماضي حتى تكتشف في أضابيره تلك اللغة الثقافية والحضارية الجميلة التي ما زالت حية في داخلها، والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدًا، وأنا هنا لا أتحدث باعتباري مدافعًا عن الثقافة العربية الإنسانية، فأنا أعتبر كل الثقافات الإنسانية تحتوي على هذا المعنى بقدر ما وبآخر، حتى وإن خبت أو تلاشت أو بدت مسافرة راحلة إلى مكان آخر، لابد أن يأتي يوم تعود فيه تمامًا، كما حصل مع حجر رشيد في الحضارة الفرعونية والحضارة المصرية القديمة، الذين اكتشفوا هذا الحجر وجدوا مدونة تلخص تاريخًا بكامله.

الذكاء الاصطناعي

*منذ قليل تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي ومخاطره على الأدب، وهذا يحيلني إلى سؤال مهم الآن، قضية الطبع والصنعة، وهي قضية شغلت النقاد منذ قرون، ألا تعتقد أننا بحاجة إلى إحياء فكرة الطبع في الإبداع الأدبي، .. كيف السبيل لترسيخ هذه القيمة؟

ـ علينا أن نعرف حقيقة واحدة، وهى حقيقة موضوعية وعلمية وتاريخية في آن واحد، هذه الحقيقة تشير إلى أن كل الصناعات الميكانيكية والإلكترونية التي حصلت في العالم على مدى قرنين أو ثلاثة قرون من الزمن، كل هذه الصناعة المستقاة من صنع الإله، مستقاة من البرمجية البنائية الخاصة بالكائنات الحية، فالطائرة مستقاة من الطيور، والسيارة مستقاة من الدواب ذوات الأربع، والعناصر المحركة لهذه السيارة أو لهذه القاطرة أو لهذه الطائرة أو لهذا المركب هي نفس العناصر الفيزيائية التي يمكن أن نجدها في الكائنات الحية المختلفة هذه واحدة.

حتى وصلت الأمور إلى لحظة محاولة تقليد الدماغ البشري من خلال علم يسمى السيبرنيتيكا أو علم المصفوفات الرياضية، وهذا علم يعالج المعطيات الصوريّة والحسابية والكتابية معالجة إلكترونية أي أنه يحولها إلى مصفوفات، وكان مثل هذا العلم موجودا في القديم، ولكنه كان متواريًا وراء أضابير الكتب الغامضة إن جهاز التعبير.

ولكن في الأخير وفي التحليل علم الكمبيوتر كله قائم على محاولة تقليد الدماغ البشري، نحن اليوم في مرحلة جديدة من هذا التقليد، وهي مرحلة الذكاء الاصطناعي، أي أنه نريد أن نعمل ذاكرة كبيرة للمعالجة وللحفظ ولإعادة الإنتاج هذا هو الذكاء الاصطناعي.

يُلقّن الذكاء الاصطناعي بمليارات المعطيات المعلوماتية ومليارات المفاهيم ومليارات الأشياء، وبالتالي يعيد إنتاجها، لكننا إذا وقفنا على الدماغ البشري والكمبيوترات العصرية والكمبيوترات الكمومية التي تعتبر أقصى ما وصلت إليه البشرية حتى الآن، سنجد أنه لا وجه للمقارنة بين الدماغ وهذه الأجهزة.

الدماغ البشري فيه مليارات الخلايا، ولكن هذه الخلايا ليست نقاط متحركة ونشطة وفاعلة ومعالجات استراتيجية، ولكنها أيضا تتناوب الإشارة آلاف مليارات المرات، وبالتالي الدماغ البشري هذا لا يمكن مضاهاته، هذه مسألة مستبعدة بكل المعايير، إنما ما يحدث هو أنهم حاولوا أن يعملوا انزيحات في الذكاء الاصطناعي نحو مشكلة أشكال المنطق الأرسطوطاليسي، كما فعلوا جماعة DeepSeek الصينية.

الصينيون كانوا أذكياء في هذا الجانب، ولكنهم وصلوا إلى هذا النوع من المَنْطَقَة إن جهاز التعبير، على قاعدة التلقين الكبير جدًا، قياسًا بـ ChatGPT على سبيل المثال أو Gemini، وبالتالي استطاعوا أن يصلوا إلى شكل من أشكال المنطق الصوري الفيثاغوري الأرسطوطاليسي بالمعنى اليوناني للكلمة، لكن هذا الأمر يعتبر محدود جدًا قياسًا بالدماغ البشري.

الآن هذا الذكاء الاصطناعي سيضع تحديات أمام الناس، لأن كل الأعمال الميكانيكية والتقليدية والكميّة سينجزها بشكل أسرع بكثير من الإنسان، سيحصل نوع من التماس الضمني مع شكل من أشكال المنطق الصوري والمنطق الرياضي، وهذا أيضًا يفتح أبواب لأشياء جديدة يمكن أن يعملوها في الأجهزة والكمبيوترات أو حتى الروبوتات التي لا يستطيع أن يعملها الإنسان بسهولة. لكن في النهاية، كل الأشياء مستقاة من هذا الإنسان، حتى الجسم والفيزياء وما يسمى بالهاردوير.

إذن نحن نتكلم هنا عن هاردوير أو عن أعضاء وظيفية جديدة ومتنوعة وكبيرة وتقلد الإنسان وتقلد الحيوانات المختلفة، لكن لا تستطيع أن تمتلك في المدى الراهن وفي المدى المنظور لا الخيال، ولا الحدس، ولا الشعور، ولا الإبداع بالمعنى المستقل الذاتي الذي لا ترجيع فيه.

بعض الناس يتأثرون بالذكاء الاصطناعي ويتماهون معه، لأنه يسهل كتابة قصة قصيرة، دعه يكتبها على طريق ChatGPT، نعم سيكتب لك قصة قصيرة بناء على مفرداتك أو بناء على عناصرك الأساسية، أو ينشيء لوحة بناء على ما تعطيه له من تعليمات، لكن في النهاية في التحليل هذه الأشياء تفتقد إلى الروح، هي أشياء بيانية ظاهراتية إنجاز التعبير، لا يمكن بحال من الأحوال أن تحل محل الإنسان.

وبالعكس الذكاء الاصطناعي يحفز عناصر في الدماغ البشري كانت كابية أو خابية أو نائمة، لأن في سياق التطور التاريخي للإنسان هناك عناصر تنشط فيزيائياً في الهاردوير ، وكذلك هناك عناصر تنشط في السوفت وير، وهناك عناصر تخبو.

خذ على سبيل الإنسان مثل واحد فقط الثقافة الشفاهية ستزدهر في ظل الذكاء الاصطناعي، الثقافة الشفاهية التي خبت إلى حد كبير جداً ستستعيد مجدها، فهي كامنة في الدماغ في مركز الماء، لكن هذا المركز الكامن الذي يحتضن في داخله ماهية الثقافة الشفاهية سينبجس من جديد بسبب الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي سيحفز أشياء كثيرة، خذ على سبيل المثال كتابة بالقلم، كانت مثل العزف الفردي في الموسيقى، لكن العازف الفردي كما يلون الموسيقى، يلون الكاتب بالقلم التقليدي التاريخي الذي يكتب الخط العربي، ولتحقيق ذلك كان يغيّر من تمايلات قلمه، لكن عندما جاء الكيبورد أو الطابعة أصبحت الأصابع كلها تشتغل مع بعض، إذن الدماغ يتماهى مع هذه الحالة الجديدة، ولهذا يحفظ تمامًا المواقع التي ينقل عليها تماما كعازف الموسيقى، ويستخدم أدوات مختلفة، لا يستخدم يده بالكيفية القلمية، ولكن بالكيفية المرتبطة باليدين وبالأصابع كلها، في إطار الكيبورد وما يسمى بالطابعة.

إذن هناك عناصر جديدة تنبثق وتتحرك، مثل آخر: كانت السيارات، تبديل السرعات اليدوية شكل من أشكال الموسيقى، إحساس بالفرق ما بينها السرعة الأولى والثانية والثالثة وما إلى ذلك، لتبديل السرعات، الإنسان أصبح الآن يستخدم السيارة التي تعمل على تبديل السرعات بطريقة أوتوماتيكية، هذا لابد أن يغير من منطق تعامله مع السيارة، ومنطق إحساسه بموسيقى السيارة.

الموسيقى ستصبح متوارية وراء غلالات الشفافية الخفيفة البسيطة، وهكذا دواليك، فكل علم وكل تطور يحفّز عناصر في الإنسان، ويثبط عناصر أخرى في دماغه لا محالة.

ذكاء الإنسان

*أعتقد أن المشكلة ليست في تطور الذكاء الاصطناعي، ولكن في تراجع ذكاء الإنسان، تؤكد ذلك دراسة قرأتها أمس في مجلة Forbes تؤكد أن ذكاء الإنسان تراجع، فما رأيك؟

ـ أولاً إذا عرفنا أننا لا نستخدم من هذا العقل سوى رأس جبل جليد، ما نستخدمه من إمكانيات الدماغ البشرية لا معنى له قياساً بالإمكانيات الكامنة في الدماغ البشري، وبالتالي فإن الاحتياط الذي لا يستخدمه عبارة عن جبل الجليد الذي لا نراه، وما نستخدمه هو رأس الجبل الذي نراه، وهو عبارة عن ذؤابة.

الجانب الثاني كل متغير في الحياة الطبيعية يغير في مراكز الدماغ، كما أن العقل البشري عبارة عن محطة استراتيجية لكوامن والاحتياطات لا متناهية، كلها قابلة للاستخدام في لحظة ما، فنحن نرى بعيوننا على سبيل المثال، لكن هذا العقل يستطيع أن يجعلنا نرى ما لا نراه، ونشم ما لا نشمه، ونسمع ما لا نسمعه.

العقل البشري أشبه ما يكون بالمحيط الكبير الواسع، ما نراه من هذا العقل وما نستخدمه هو تكسرات المياه على الساحل، خواتم المسألة، وبالتالي لا نستطيع أن نتصور أن يأتي تسونامي من هذا البحر يعصف باليابسة كلها، كما حصل مع طوفان عليه السلام.

إذا نظرنا إلى هذا الدماغ البشري بإمكانياته الهائلة اللا متناهية، سنكتشف أننا لسنا سوى أسماك ساحلية بسيطة تتغذى على بقايا هذا العقل لا أقل ولا أكثر ، لكن هذا العقل في حالة تحدي مستمر ، أي متغير يؤثر عليه إيجاباً وسلبًا، سلبًا بأن تخبوا أماكن معينة في العقل كما حصل بالنسبة للثقافة الشفاهية التاريخية بسبب ازدهار الثقافة التدوينية، فالكتابة جعلت الناس لا تحفظ، ، من قبل كانوا يحفظون، لكن هذه القدرة التي خبت ما زالت كامنة وثاوية في مكانها ممكن أن تنبجس بالجديد، نتيجة وجود تحديات من هذا النوع ومتغير يغير هذا العقل.

وبالتالي لا نستطيع المقارنة بين مفهوم العقل ومفهوم الدماغ، فالعقل بحسب التعريف السائد في المستوى الأكاديمي الإجرائي المتعارف عليه له علاقة بالمنطق الصوري، وبالمنطق الرياضي الجبري، وبالمنطق الظاهري، بمعنى آخر واحد زائد واحد يساوي اثنين عقلياً ومنطقياً، واثنين زائد ثلاثة يساوي خمسة بمعنى المنطق العقلي الظاهري، ولكن قوانين الوجود ليست كذلك، تتجاوز تمامًا هذه المسألة، ولهذا السبب كان الشيخ محي الدين بن عربي "كذب الشاعر الذي قال قبلي وبأحجار عقله قد رماني"، فشبه المنطق العقلي الصرف بالحجارة.

وبالمقابل قال أمرؤ القيس:

"ما أطيب العيش لو أنّ الفتى حجر

تنبُو الحوادثُ عنهُ وهو مَلمومُ"

أمرؤ القيس يرى أن هذه الحجرة جالسة ساكنة راكدة وفي مكان محدد ليس لديها مشكلة، تمر الحوادث عليها، لكنه لو أدرك أن هذه الحجرة بها تفاعلات داخلية وبها خلايا وإلكترونات وبروتونات وميزوترونات وبوزيترونات تتأثر بعوامل التعريف، لكان أكمله، وقد فعل ذلك بنفس قصيدته عندما قال:

"مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقبِلٍ مُدبِرٍ مَعًا

كَجُلمودِ صَخرٍ حَطَّهُ السَيلُ مِن عَلِ"

هنا يتكلم الشاعر عن قوانين فيزيائية، هؤلاء الناس أدركوا هذه القوانين من خلال مدرسة الصحراء، ومن خلال مدرسة الطبيعة، ومن خلال الفراسة، ومن خلال الحدس والخيال الجامح، ففي هذا الزمن استخدموا عقولهم أو أدمغتهم أفضل منا بكثير أفضل منا بكثير، فقد كانوا أكثر نباهة وأكثر فراسة وأكثر حيوية، وأصحّ جسديًا إلى آخر ها، سمي ما شئت.

هؤلاء الناس الذين عاشوا في الصحراء، الطبيعة هي التي علمتهم كل هذه الأشياء، العقل نسبي، هو جزء من الحقيقة، العقل بالمفهوم المعرفي للكلمة له علاقة بما هو ظاهر في المعرفة، ولكن بعد العقل المعرفة ثم العرفان.

موسيقى الفن

* الموسيقى فن بذاته، ولكنه أيضًا عنصر أساسي في كل فن، وأضرب مثلاً بموسيقى الشعر، النقاد يحصرون الموسيقى في الوزن والقافية، وأحياناً يقولون على استحياء الموسيقى الداخلية، ولكن الأمر أعمق من ذلك بكثير، ما رأيك في الموسيقى الخفية غير المرئية، ودورها في العملية الإبداعية؟

ـ كل شيء في الوجود مموسق، كل شيء مدوزن، الميزان العام الذي يحكم هذا الوجود الإنساني قائم على الموسيقى، وبالتالي إذا تمعنت في هذه المسألة ستجد أيضا أن كل النواظم التي تحملها الموسيقى موجودة في كل العناصر الأخرى، ذات النواظم الموجودة في الرياضيات والموجودة في الألوان، تماما سواء بسواء، وهذا البرنامج يمكن أن يسمى موسيقى الوجود، أو حرف الوجود، أو رقم الوجود.

الشاهد على هذه المسألة أن السباعيات تتكرر في كل المجالات، فألوان الطيف سبعة والموسيقى سبع حركات، يدوّنها البعض "دوري مي فا صو لا سي"، والبعض يدونها من واحد إلى سبعة. والبعض يدونها بتناوب شرطي بين الحركة والسكون كما هو الحال في مدونات العرب القديمة.

إذا تمعنت ستجد أيضًا أن تفاصيل الموسيقى موجودة في العناصر الأخرى، فإذا قلت واحد في الرياضيات يمكن أن تقول نصف، أو ربع أو نصف الربع وهكذا..، نفس الكلام في اللون، ألوان الطيف سبعة، ولكن في هذه الألوان الأصفر ليس درجة واحدة ولا الأحمر درجة واحدة، كل لون يتكون من درجات لا متناهية.

ثبّت هذا الكلام ابن حزم الأندلسي في كتابه العجيب "رسالة الألوان" لكي يدلل على أن لا لون وكل لون، وكما قال المتصوف "نحن قوم نرى الجمع في عين الفرق".

هذه التعددية المطلقة الموسيقى تؤشر لها، فنحن في العالم العربي على سبيل المثال توصف موسيقانا بأنها تنتمي للسلم الرباعي، وتوصف موسيقى آسيا الكبرى وجزء من إفريقيا أنها خماسية، وتوصف الموسيقى الأوروبية بأنها سباعية.

لماذا الموسيقى العربية سباعية؟، السلم السباعي يسمح لك بالتنويع على النغمة الواحدة، لهذا لدينا ربع التون ونصف ربع التون إلى ما لا نهاية، وبالتالي موسيقاك لها خاصية تتعلق بثقافتك وتاريخك وبيئتك الخاصة، والموسيقى في أوروبا بنفس الكيفية وهكذا دواليك. لكن هذه كلها تتواشج وتتداخل بشكل كبير جدًا.

الموسيقى في تعريفها الجوهري ليست سوى تناميات بوليفونية، بوليفوني معناه متعدد، والتنامي التصاعد، وأي تصاعد يؤدي أيضا إلى تنازل، ثم دنى فتدلى، والدنو والتدلي هنا بمعنى عميق جدًا، كالثمرة التي تتدلى لأنها تحمل في ذاتها خير، فأنت تبدو لك أنها تدلت بوزنها وناءت بكلكلها علامة على النضوج.

هذه هي الموسيقى باختصار شديد طبعا، وهنا أحيلك إلى كتاب جديد لي سيصدر هذه الأيام بعنوان "تناميات بوليفونية" وهي قراءة أفقية للعلاقة بين الموسيقى وبقية الأنواع الفنية.

التذوق الفني

* في رحلتي الأخيرة إلى باريس وفي متحف اللوفر راقبت سيدة مسنة تجلس أمام لوحة، وتتأمل بعمق، فتابعتها باندهاش، وطال الوقت وهي تتأمل وتتعمق في اللوحة، مما أثار اندهاشي وتساؤلي عن التذوق الفني. لقد شعرت عندها أننا في العالم العربي لا نعرف التذوق الفني الحقيقي، فما هو التذوق الفني وآليات التذوق الصحيحة؟

ـ لكي نرد على مثل هذا السؤال، أو لكي نقدم مقارنة لأسئلة هذه المسألة، مسألة التذوق الفني علينا أن نعرف أن الحضارات الإنسانية سارت في مسارات متعددة، وفي كل مسار من هذه المسارات كان هناك غلبة لثقافة ما، ثقافة مضمونية وثقافة شخصية ذات طابع معين، ولهذا السبب الذي حصل في أوروبا التاريخية أن الثقافة الفنية البصرية على وجه التحديد كانت مقرونة بالتجسيم، وهذا التجسيم استنبط من العهدين القديم والجديد في الكتاب المقدس عند المسيحيين، وهذا التجسيم كان له علاقة بالميثولوجيا والأسطورة، له علاقة بالمقاربات الدينية المتفورية المورائية، له علاقة بتقديرات كيفية النظر إلى ما هو غيبي وما إلى ذلك.

لكننا في العالم العربي وفي الثقافة العربية الإسلامية على وجه التحديد انطلقنا من التجريد بدايةً، وتبعاً لذلك هم ساروا في مسار التجريد من خلال التجسيم الذي صار تاريخًا بكامله، ثم بعد ذلك وصلوا في الآداب الحديثة الفنية إلى ما يمكن أن يسمى بالتجريد بمرموزاته وأشكاله المختلفة.

نحن منذ البداية الأولى كنا نقول بالتجريد أو ننطلق من التجريد، ثقافتنا قائمة على أن الغائب فيها أهم من الحاضر، المختفي أهم من الظاهر، المجازي أهم من الواقعي، وما إلى ذلك، ولهذا تجسدت هذه الثقافة البصرية في تذوق اللغة، وفي تذوق الحرف، وفي تذوق الزخرفة، وفي تذوق النمنمة والرقوش، وما إلى ذلك.

إذن مسارنا كان مسار معكوس تمامًا، لكننا نحن ذهبنا مباشرة إلى الأقصى، وهم رحلوا في مراحل معينة حتى يصلوا إلى التجريد، هذا يعني بكل بساطة أن الذائقة الفنية كانت موجودة لدينا ولديهم إذا كنا نتحدث عن ثنائية، لكن هذه الثنائية ليست مغلقة ولا مستغلقة، لأن فنون أوروبا في العصر ما بعد الرينسانس أو النهضة بدأت تميل إلى استعارة أو استدعاء بعض العناصر الزخرفية أو العناصر التجريدية من الفنون الإسلامية، كما حصل في البندقية في الميناء الإيطالي العتيد، أو كما حصل في التماس بين الإمبراطورية العثمانية وعديد من البلدان الأوروبية، وكانت هذه المسألة محكومة أيضاً بالحرف العربي، وبالإملاءات الحروفية الجمالية ذات الطابع التجريدي، كما وجدنا في الروكوكو أو في الباروك على سبيل المثال، فكل هذه المدارس وإن كانت أوروبية في صميمها، إلا أنها تأثرت بالثقافة العربية الإسلامية، وتأثرت بالفنون الإسلامية بشكل واضح.

أما إذا تحدثنا عن الموسيقى فالأمر يطول في كل الأحوال، فإذن الذائقة الفنية هي ذائقة بطبيعتها لها خصوصية خاصة من جهة، ولكنها أيضاً مركبة لجهة التفاعلية الأفقية، ونحن المتشاطئون في حوض البحر الأبيض المتوسط تاريخياً كنا قريبين من بعضنا، لذلك البحر كان هو الجسم الذي يمد شمال إفريقيا بجملته وآسيا العربية بأوروبا، وبالتالي هذا التشاطئ التاريخي أفضى إلى درجة كبيرة جدًا من التماس بين الحضارة العربية التاريخية والحضارة الأوروبية.

ولعل البلدان الأقرب لبلدان جنوب أوروبا هم الأكثر تأثراً بهذه المسألة، كما هو الحال بالنسبة للبرتغاليين والإسبانيين والمالطيين والإيطاليين وغيرهم، فإذن نحن نستطيع أن نتحدث بالمعنى التاريخي للكلمة عن واحدية ثقافية في إطار التعدد، وأن نتحدث أيضاً عن خصوصيات ثقافية لا متناهية، ليس فقط فيما يتعلق بضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط، ولكن أيضاً فيما يتعلق بالداخل العربي والأوروبي، وبالتالي نحن نسير في مسار التذوق الفني مثلهم تماماً.

غير أننا دأبنا في الممارسة الحرفية الفنية، وفي الممارسة المهارية الفنية، دأبنا على أن نأخذ بأسباب الكتابة الحرفية وبأسباب الزخرفة، واستدعاءات عديد من العناصر المهمة في هذا الجانب، سواء ما يتعلق بها بالفراغات، كما هو الحال بالنسبة للعمارة المساجدية على سبيل المثال، أو كما هو الحال فيما يتعلق بما أسميه الازدحام الجمالي، أو التحشيد الجمالي كما هو الحال بالنسبة للزخرفة، وهكذا دوليك.

صعود وهبوط الحضارات

* منذ ساعات كنت أناقش بعض الزملاء حول موضوع صعود وهبوط الحضارات، وكنا نتحدث عن الحضارة المصرية القديمة وكيف بلغت إلى أوج الازدهار منذ سبع آلاف سنة؟، فماذا حدث؟، أريد منكم إضاءة حول فلسفة صعود وهبوط الحضارات؟

ـ الحضارة الإنسانية أنا أشبهها بالمعنى التاريخي للكلمة بمركز الثقل المتحرك الديناميكي، مركز الثقل المتحرك هذا ينتقل من مكان إلى آخر، مركز الثقل كان لدينا في العالم العربي بعد الفتوحات الإسلامية، وتحديداً في العصر العباسي ثم بعد ذلك تحرك نحو أوروبا، والآن يتحرك نحو آسيا.

نحن هنا أمام حالة فيزيائية وحالة وجودية تعني تماماً أن الحضارة الإنسانية، في حالة حراك ديناميكي مستمر، لم نكن على سبيل المثال نتوقع في ستينات أو سبيعينيات القدن المنصرم أن تكون الصين على ما هي عليه اليوم في هذه اللحظة، كأنما مركز الثقل الحضاري الإنساني رحل للصين وأصبحت مصنعًا للعالم وليس مصنعًا للصين، وزراعة للعالم وليس زراعة للصين، واكتشاف علمي لكل البشرية، بمعنى آخر، من كان يتوقع أن الصين التي عدت في عداد البلدان النامية إلى تخوم الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة، اليوم تصبح هي الأولى في الذكاء الاصطناعي، وهي الأولى في الاختراعات، والأولى في الصناعة، وفي أشياء كثيرة.

معنى ذلك أن مركز الثقل تحرك إلى هناك، لكن مركز الثقل لا يتحرك لأسباب متافيزيقية أو لأسباب خيالية، يتحرك لأن هناك مقدمات نشأت في هذه البيئة أو تلك، وفي الصين نشأت مقدمات عاقلة وحكيمة، سمحت بشكل مشكلة النماء والتطور العاقل الذي يأخذ بميزات المركزية الاجتماعية الحامية للناس من جهة، وميزات اللا مركزية القادرة على الديناميكية الأفقية في التنمية، كما بدأوا يعملون ذلك فيما كانوا يسمونه بالعصرنات الأربعة في سبعينات القرن المنصرم.

وكان كثير من المراقبين يسخرون من هذه المسألة، ويقولون: ماذا يقصد الصينيون بالعصرنات الأربعة، أي عصر الزراعة والصناعة وما إلى ذلك، ثم قاموا بثورة تعليمية حقيقية كبيرة جداً، اهتموا فيها بالجانب النوعي في التعليم، وهو ما يتجلى اليوم بشكل كاشف وواضح في الاكتشافات العلمية المتناهية التي تجري في الصين.

بعد ذلك جاء دنغ شياوبنغ، عندما وصل قال "لا يهم إن كانت القطة سوداء أو بيضاء، طالما أنها تصطاد الفئران"، يقصد بذلك أننا سنأخذ الأسباب الاشتراكية طالما أننا كدولة معنيين بالحماية الاجتماعية في البشر، وبسوية المجتمع الذي لا فقير فيه ولا معدم، ونحاول أن نرتقي بالناس إلى مستوى الطبقة الوسطى، ولكن نأخذ أيضاً بأسباب الديناميكية الحيوية في الاقتصاد على الطريقة اللامركزية التامة في التنمية وفي الاقتصاد، ولهذا السبب فتحوا النوافذ لكل الاستثمارات العالمية.

اليوم في إطار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بكل بساطة شركة أبل الأمريكية 80% من أعمالها في الصين، وقس على ذلك شركات إنتاج السيارات الألمانية وغيرها..وبالتالي كل هذه الإجراءات الحمائية التي تتخذ لصالح بعض الاقتصاديات في الولايات المتحدة تنعكس سلباً على المستهلك الأمريكي، وعلى الصطناعي الأمريكي، لأن الصين استبقت كل هذه الأمور من خلال الليبرالية الاقتصادية الرشيدة والعاقلة التي تقر بأننا جميعاً منتشرون، وأننا جميعاً لنا مصلحة، كما أن لي مصلحة في هذا الأمر، أنت لك مصلحة في هذا الأمر، وأنا أقبل بذلك.

هنا فكرة التمهيد لتحرك مركز الثقل الحضاري من منطقة لأخرى في العالم، وبالتالي اليوم في ظل الفضاء المفتوح، وفي ظل الأقمار الصناعية المشمولة بكثير من الخدمات الحياتية، وفي ظل تصاغر المسافات، وتصاغر العلاقة بين الناس والعلوم، وفي ظل محركات البحث القادرة على عمل المعجزات سواء فيما يتعلق بترجمات من اللغات المختلفة أو في المعالجات الإنشائية للصور وغيرها من الأشياء، في ظل هذه الظروف أنا أتوقع أن كل قرية في العالم وكل نقطة في العالم قابلة لأن تتصل بالعصر، وقابلة لأن تكون فعالة، وقابلة لأن تكون منافسة فيما يتعلق باجتذاب مركز الثقل الحضاري من منطقة لأخرى.

اليوم نحن نتحدث عن فيتنام على سبيل المثال باعتبارها دولة منافسة في الصراعات الخفيفة بكل بساطة، وبالتالي نحن في العالم العربي بحاجة إلى الالتفات لهذه المسألة، وللاستفادة من هذه التجارب، وإلى اعتبار أن العمق البشري الموجود في العالم العربي هو دالة وميزة كبرى في التنمية العصرية، لأنك عندما تضمن السوق الداخلية بنسبة 70% أو 60% فعلا اعلم علم اليقين بأنك في الطريق الصحيح.. الحضارة ليست معطى بنائي هيكلي، لكنه معطى مركب إنساني.

معنى الثقافة

* النهضة ثقافة، والتخلف ثقافة، فما هي فلسفة الثقافة ودورها في علاج الأزمات والمشكلات؟

الثقافة واحدة من المفردات والمصطلحات التي لا يمكن أن تُعرف بطريقة نمطية ولا إجرائية، الثقافة تشمل كل القيم المادية والروحية في المجتمع البشري، أيًا كان هذا المجتمع، وكل مجتمع إنساني يحمل في طياته وفي تضاعيف ذاكرته ما يمكن أن يسمى بالقيم المادية والروحية الشاملة، وتبعًا لذلك فإن الثقافة تنخلع من مفهوم الانتليجنسيا النخبوية الصغيرة إلى مفهوم أشمل يساهم فيها كل الناس في المجتمع البشري.

ولهذا السبب كان علماء التاريخ والفلسفة يتحدثون دائما وأبدًا عن الوجود الاجتماعي للبشر بوصفه الرافعة الكبرى في الوعي الاجتماعي، بمعنى آخر أن حياة الناس المادية هي الخالق على حياة روحية بطريقة أخلاقية، فتخيل أن الذين يعيشون في حالة رثاثة فقرية في العالم هؤلاء لا يمكن أن يكونوا سببًا في تخليق القيم الروحية الرفيعة والنبيلة، لكن الذين يعيشون حياة كريمة ومتوازنة ليست رثة ولا فاجرة، بمعنى ليست بين هذين الطرفين الفجور والرثاثة، هؤلاء هم القادرون على بناء القيم الحضارية والإنسانية النبيلة.

وتبعا لذلك نستطيع أن نقول إن الثقافة بمعنى من المعاني هي هذه الكيمياء السحرية التي تمازج بين الوعي والوجود تمازجًا إيجابيًا، وتجعل الوعي ترجمانًا حقيقيًا لهذا الوجود الاجتماعي المتحرك والإيجابي، وتخضع النخب السياسية القائمة على أمر الحكم والحكومات لنواميس الجغرافية والتاريخ، وبالتالي في هذه الحالة تزدهر الثقافة تمامًا.

لكن هذا لا يمنع بحال من الأحوال أن يكون للمجتمعات الصغيرة ثقافتها الخاصة وازدهاراتها النوعية، والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدًا إلى أبعد الحدود، عندما كان العرب محصورينفي جزيرة عربية في قلب الصحراء أنتجوا بيانًا لا مثيل له على وجه الكرة الأرضية، بيانًا شعريًا ونثريًا وشفاهيًا وذاكراتيًا محكومًا بالشفاهية الخالقة للعادة، إذن كل بيئة من بيئات الأرض فيها ميزات نسبية في أفق الماء، هذه الميزات النسبية هي التي جعلت على سبيل المثال فنون الرومانتيكية في أوروبا أكثر ازدهارًا، وأكثر إشعاعا، لأن البيئة الأوروبية نفسها بيئة رومانتيكية بزهورها وطيورها وخضرتها وامتداداتها ومائياتها، وما إلى ذلك. لكن البيئة العربية الصحراوية خلقت أيضًا ثقافة تجريد، وثقافة خيال، وثقافة فراسة، وهذه الأشياء كلها بجملتها هي التي خلقت هذا النمط من البيان، هذا النمط من الشعرية، هذا النمط من الإعجاز الذي بلغ ذروته في القرآن الكريم.

القيمة الإعجازية في القرآن الكريم هي قيمة بيانية لغوية شفاهية تجويزية، سمّها ما شئت، ومن منابع هذه القيمة، هذا الاختيار الإلهي لهذه الصحراء كان له معنى خاص، وتبعًا لذلك لابد أن نعرف أن الثقافة هذه لا يمكن إلا أن يتم تعريف التعريف فيها، فإذا عرفنا التعريف، علينا أن نعرف المعرف من جديد، تبعًا لذلك نحن في متوالية تعريفية لا تتوقف. الثقافة تتابي على الجاهز، تتابي على الإجرائيات المعنوية، تتابي على التنميطات، الثقافة شاملة، وبالتالي العالم كله يساهم في تنمية هذه الثقافة، ويمكننا على سبيل المثال أن نرى في بعض أدغال إفريقيا أنماطًا من الحضورات الثقافية العجيبة التي تتخطى ببراح قمة الثقافات الإنسانية في مكان آخر، ولا أريد أن أضرب أمثلة، فالأمثلة كثيرة.

لكن على سبيل المثال في آلات النفخ في الموسيقى، وهي آلات فؤادية وجدانية كما يقال، لأنها تتفاعل مع أنفاس البشرية، وكما كان يقول الشيخ محي الدين بن عربي "أنفاس الخلائق طرق الوصول إلى الله"، بمعنى أنها أنفاس لا متناهية، توصلك إلى الحق، فهم يستخدمون بعض آلات النفخ، نحن نعرف أن الأنغام السبعة تتم إما بالنفخ مع حركة الآلة كما هو الحال في آلات الهارمونيكا يمينًا ويسارًا، أو بالنفخ مع حركة الأصابع في الثقوب، لكن أن تكون هذه الآلة عبارة عن تجويف متدرج وتتحكم في الأنغام عن طريق النفس الخاص بك كإنسان، هذه ليست موجودة في الموسيقى العصرية، وليست موجودة في الموسيقى التراثية التي عرفناها، هي موجودة في الأدغال في مناطق نائية في إفريقيا، وهي عجيبة، لأنها تدل على أن الإنسان يستطيع أن يصنع البنية الموسيقية اللحنية من خلال أنفاسه فقط، دونما مناورة على الأنغام السبعة المعروفة عن طريق النقر وعن طريق النفق المتدرج وما إلى ذلك.هذا يعني أن الثقافة كامنة في كل ما نراه مجهولًا، وفي كل ما نراه بعيد المدى، ولهذا الذي يريد أن يطور مفردات الثقافة عليه أن يعود إلى الأصول، أن يعود إلى التمائم الأولى الهامة، وهكذا هي الثقافة.

فلسفة السعادة

* السؤال الذي أحار الناس جميعا الفقراء والأغنياء، وحاول الفلاسفة والأدباء الاجابة عليه، وحتى الآن لا توجد إجابة واضحة: ما هي السعادة بالمعنى الحقيقي والفلسفي للكلمة؟

ـ هذا سؤال لا إجابة له، لأن السعادة مفهوم على كل حال، مفهوم مقرون بالوجود، والوجود وجودان، العياني الذي نراه وندركه، هذا الوجود الفيزيائي للأشياء، والذي يتضمن نفقًا يوصلك إلى الوجود الآخر المنخلع عن الوجود المادي أو الفيزيائي البيولوجي إلى وجود آخر.

السعادة تكمن تماما في المتناقضات التي تتماهى في نفس الوقت، فما يبدو مؤلمًا بمعنى من المعنى ليس مؤلمًا، وما يبدو غير مقبول أو غير مرضيًا عنه قد يحمل في طياته الخير الكبير، وحتى نحاول أن نقترب من تعريف السعادة، علينا أن نتأمل في تكوينات هذه العناصر، فعلى سبيل المثال الماء مكون من ذرة هيدروجين وذرة أكسجين، ذرة الهيدروجين اشتعاليه تشتعل نارًا حامية، وذرة الأكسجين هي الذرة التي تشرع في الاشتعال، تجعل الشرارة تحرق سهلا بكاملة، لكن هاتين الذرتين عندما تتحدان تتحولان إلى الماء، الذي يطفئ النار.

هذه هي الحقيقة الوجودية، أنه في كل شيء ثاو عكسه تمامًا، والماء الذي يبدو لنا في الظاهر خير عميم في طياته الأكسجين والهيدروجين، أي النار الحامية والحرائق المشتعلة، ولهذا السبب كان الشيخ محيي الدين بن عربي يقول "ما عليكم من ناريا فهو نورٌ.. هكذا النور مخلد النيران".يقصد أن النار هذه التي تراها في الأخير في التحليل هي التي تصنع النور، فالنار في مفهومنا أنها لا تحرق، لكن النور يضيء المصباح التقليدي العادي، وهو عبارة عن اشتعال بسيط في سلك فيتحول إلى نور. لكن هذا النور هو الذي يخلد النار.

من هذه الناحية نستطيع أن نتلمس دروب السعادة، فلا يمكن مقايسة السعادة مقايسة نمطية ولا زمنية ولا التذادية، لأن الالتذاذ مقرون بالعذوبة، والعذوبة مصدر العذب، ولكن العذاب مصدره العذب أيضاً، العذاب عذب في بعض الأحيان.

الشباب العربي

* الشباب العربي موزع بين قيم الأجداد وتيارات الغرب المتصارعة، ما رأيكم الفلسفي لهذه المعضلة، ماذا يفعل الجيل العربي الجديد؟، كيف يمضي وكيف يسير، وما هي خارطة الطريق الآمنة له؟

ـ قبل أن نتحدث عن الشباب ومصائبه، وقبل أن نقف على واقع الحال في المجتمعات الإنسانية المعاصرة، علينا أن نعرف أن المجتمعات الإنسانية المعاصرة ما زالت تسترجع وتستدعي كثيرًا من عناصر التكامل والتواشج مع المجتمعات الإنسانية المختلفة بطريقة أو بأخرى، لكن هذه المرة تتسم بطابع أكثر حدة، وتتسم بطابع راديكالي إن جاز التعبير لجهة التواصل والتواشج والتراسل وتبادل العناصر الثقافية المختلفة وما إلى ذلك.

وأنا أعتقد أن جيل الشباب، والصغار منهم بالذات على وجه التحديد الذين هم في مقتبل العمر يتمتعون بحساسية لها علاقة بالأوضاع الراهنة، وهذه الحساسية يمكن اعتبارها نوع من مجسّات الالتقاط أو مجسات التأثر بكل ما يحيط بهم بطريقة رأسية إلى أبعد الحدود.

وتبعا لذلك لأنه تقع على الأهالي وعلى المجتمعات المؤسسية في أي دولة مسؤولية استثنائية فيما يتعلق بكيفية توجيه الشباب، أو كيفية مساعدة الشباب على الإبحار في هذه المياه المترجرجة، وهي مياه مترجرجة بطبيعة الحال، لأنها تكسر الحواجز التي نعرفها والتي عرفناها على مدى التاريخ، وإن كانت تلك الحواجز لم تكن مطلقة، ولكنها كانت على الأقل تحتفظ بمسافات إجرائية بين ما هو محلي وما هو كوني، ما هو إقليمي وما هو ذاتي محلي.

لكننا اليوم نجد أن الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي وكل الوسائط ذات الحراب المتعددة التي تحاصر الإنسان في كل مكان، أصبحت تخاطب الناشئة أكثر مما تخاطب الكبار، ويتأثر بها الناشئة تأثرًا تراجيديًا إن جاز التعبير، وهو تأثر إلى حد كبير قائم على المهارة المهنية في التقاط الإشارات، قائمة على المهارة في الوقوف على الأبعاد المختلفة بطريقة أو بأخرى، لكنها ليست قائمة على معرفة عميقة، وليست محصنة كما ينبغي أن يكون التحصين.

وهذا يجعلنا في الأخير نقول أنه لابد من أن يكون لدينا رؤية فيما يتعلق بكيفية مساعدة الناشئة على الإبحار في هذه المياه المترجرجة التي سميناها.

ولمساعدتهم على ذلك لابد من أن يعيشوا في مجتمعات متوازية إن جاز التعبير، بمعنى آخر لابد من أن يكون على صلة بمجتمعاتهم المحلية الخاصة، حتى وإن كانت ريفية، لابد أن يكونوا على صلة بثقافتهم الخاصة بطريقة نوعية راديكالية، حتى فيما يتعلق باللغة على وجه التحديد، وفيما يتعلق بأنساق التعبير الإنسان اللغوي بمعنى الواسع للكلمة، ويشتمل فيها، وهذا الأمر يشتمل على الهيئات والألوان والموسيقى والشعر وكل شيء من هذا القبيل.

ولابد أيضاً أن يكون لديهم أذرع ممتدة مع الثقافات الإنسانية المختلفة التي لها حضورها شئنا أم أبينا، بشكل أو بآخر في الحياة المعاصرة، ولهذا السبب يمكن أن يكون لدى الناشئة أو لدى الجيل الجديد قدرة على التعاطي متعدد الأبعاد مع مثل هذه الأشياء، وعلى التحصن بهذا القدر أو ذلك، لكننا إذا تركناهم نهباً للمجتمع العام، ونهباً للوسائط المتعددة فإنهم في هذه الحالة قد يضلون الطريق إلى حد كبير جداً، وتنشأ لديهم ثقافتين متضاربتين متغايرتين: ثقافة انتماء راديكالي متعصب يبحث فيه هذا الشاب أو تلك الشابة عن الخصوصية الذاتية المحلية، والخصوصية الذاتية القومية والدينية بطريقة شاطحة مبالغة فيها، أو أن يكونوا متهتكين تاركين لكل ما له علاقة بالقيم الحضارية والثقافية والموروثات الإيجابية.

وحتى يتم تحقيق الحوار البناء والجدلي بين هذين المستويين، لابد من أن يكون هناك حكمة، والحكمة ضالة المؤمن، إن شاء أن يبحث عنها.

فبهذا الشكل لا نستطيع أن نتحدث الآن عن معادلة سحرية، ولا عن وصفة قاطعة مانعة في كيفية مساعدة الشباب ومساعدة الناشئة على الإبحار في هذا الزمن، ولكن ما هو مطلوب دائماً وأبداً هو التعددية النسقية في العلاقة بالثقافات المختلفة، وفي العلاقة بالأماكن المختلفة، مع عدم إغفال أهمية وضرورة أنه يعودوا إلى المجتمع المحلي الخاص والمخصوص جداً، ولو كانت قرية صغيرة، ولو كانت تلة في جبل، أو ربوة في جبل، أو كانت بعيدة ونائية في الصحراء، هذه مسائل مهمة جداً لها أثر كبير وبالغ جداً على التوازن الشخصي، وعلى الثقة بالنفس، وعلى المساهمة الإيجابية في خلق بدائل وخيارات حياتية مناسبة.

قواعد الفن

* لكل فن قواعده أريدك أن تحلل لي مبررات هذه القواعد، وما هى الحالات التي يمكن أن نكسر فيها هذه القواعد، والمقومات التي يجب توفرها في التجديد الفني؟

ـ المعادلة الفنية هي معادلة مركبة بطبيعتها، وإذا تحدثنا عنها سنتحدث عن أنساق مختلفة ومتعددة، ولكنها في نفس الوقت موحدة، من حيث البرمجية الأساسية أو البروجرام الأساسي الذي ينظم هذه الفنون المختلفة.

وهذا البرنامج الأساسي له مسميات متعددة، منها على سبيل المثال الخوارزمية الرياضية، منها على سبيل المثال الهارموني فيما يتعلق بجزئية الاشتراك في كتابة نص سردي، أو في تكوين جملة موسيقية كبرى، وما إلى ذلك، أو على مستوى الميلودي بالمعنى التناغمي الكامل، والميلودي هنا لا أقصد به الجانب الموسيقي، ولكنني أقصد أن الميلودي يتضمن أيضاً الأبعاد التشكيلية والأبعاد الكتابية الأدبية وما إلى ذلك.

إذن عندما نلتقط هذه العناصر التي تواشج بين الفنون المختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر، نعرف أن كل هذه الفنون متشاركة في معيارية الميزان الجمالي إن جاز التعبير، وهذا الميزان الجمالي يتأتى من خلال سلسلة من القواعد الهامة، ومنها على سبيل المثال التكوين والبناء، ومنها على سبيل المثال التضاد، فالتضادات مسألة مهمة جداً في كل الفنون المختلفة، التضاد يعني التعبيرية الناجمة عن تصادم مستوين متعارضين، ولكن هذا التصادم قد يكون تصادمًا حميدًا، لأنه يبحث عن إيقاع موزون.

أيضاً التناغم، وهذا أمر مهم جداً سواء على مستوى النوع الفني الواحد، أو على مستوى الأنواع المختلفة، بحيث أننا يمكن أن نرسم اللوحة ونحن نستدعي الموسيقى ضمناً، أو أن نعزف اللحن، ونحن نستدعي الرياضيات ضمناً، أو أن نكتب النص السردي ونحن نستدعي الشعرية بالمعنى الواسع للكلمة ضمناً.

وبالتالي ننظر إلى هذه التراسلات القائمة بين الفنون والآداب المختلفة، نحن في العالم العربي نميز بين الآداب والفنون إلى حد ما، ولكن الحقيقة أن الآداب هي جزء من الفنون، فبين هذه الفنون المختلفة هذا النوع من الاتحاد أو المتحد الجمعي فيما يتعلق بالحامل الأكبر أو السوفت وير بلغة العصر، تدل دلالة قاطعة على أنه لا بد أن يكون لدينا علاقة بعلم جمال الشكل، وعلم جمال المضمون في نفس الوقت.

بمعنى آخر علما جمال الشكل والمضمون هما الرافعة الكبرى لماهية النقد، الرافعة الكبرى لماهية التقييم، الرافعة الكبرى لماهية التحكيم، الرافعة الكبرى لماهية الخصوصية في هذا الفن أو ذاك، لماهية التاريخية في كل فن من الفنون، لأن التاريخية تعني التحقيق أو التوصيف والتصنيف المتصل بالزمان والمكان لهذا الفن أو ذاك، أيضا الأسئلة الوجودية الكبرى التي هي أسئلة فلسفية في عمقها سواء بالمعنى الوجود المباشر أو بالمعنى الأنثولوجي الثنائي الذي يجمع ما بين الوجود المرئي والوجود الغائب أو بين المادة والميتافيزيكا بلغة أهل أوروبا.

وبالتالي في هذه الحالة نحن أمام منظومة متعددة إلى ما لا نهاية بخصوصيات لا حد لها، ولا حدود، ولكنها أيضا موحدة، وهذا التوحيد هو الميزان الذي ورد في القرآن الكريم في سورة الرحمن، (الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، السماء رفعها ووضع الميزان)، إذا تأملنا في هذه الصورة العجيبة المهمة سنجد أن كل قوانين الوجود تتضمن هذه الصورة، بل كل قوانين علم الجمال وقوانين الفنون تتضمن في هذه الصورة، لأن الرحمن علّم القرآن، وما هو القرآن؟، القرآن قراءة واستقراء وتقرير وكتاب وصحف وما إلى ذلك، لا نريد أن نتوسع في هذه المسألة، خلق الإنسان أي أنشأه، علمه البيان وهو اللغة واللسان.

ـ يقول زهير بن أبي سلمى:

لسان الفتى نصف ونصفٌ فؤاده

فلم يبق إلا صورة اللحم والدمِ.

فالبيان هو اللسان بالمعنى الواسع للكلمة، وهو كل أشكال التعبير على الإطلاق، كل تعبير ينطوي على بيان، سواء كان تعبيراً شفاهياً أو كتابياً أو حركياً أو إشارياً وما إلى ذلك.

الشمس والقمر بحسبان، ميزان، الميزان الذي يحكم حركة الكواكب هو ذات الميزان الذي يحكم حركة الأجرام الصغيرة في الذرة،

وهو الذي يحكم ذات الحركة الصغيرة في ذوات الذرة بين الميزاترون والبيزاترون، بمعنى آخر أن كل هذا العالم سابح في أفلاكه، ضمن ميزان معلوم، حتى أن الفوضى أو عدم القدرة على التقاط الموازين الداخلية المحركة لهذه العناصر الوجودية الكبرى، هي مسألة نسبية إلى حد كبير جداً، حتى أنه لا فوضى على الإطلاق.

في الأخير كل هذه المسائل لا تجري على نحو اعتباطي كما يقول الفلاسفة، لكنها تجري على نحو غائي، له علاقة بمقاصد نبيلة كبرى لا نستطيع أن ندركها بسهولة.

إذن هكذا الشمس والقمر بحسبان النجم، والشجر يسجدان، عجيب، الحديث حول تفسيرها صعب وطويل، السماء رفعها ووضع الميزان، إذن ما هو الميزان؟، هذا الميزان كاشفه جابر بن حيان إلى حد كبير جداً، لأنه قرن الميزان بكل أعيان الممكنات في الوجود.

أعيان الممكنات مصطلح صوفي، يعني أن كل ما هو ممكن هو ممكن وغير ممكن، كل ما هو موجود هو موجود وغائب، كل ما هو حاضر هو حاضر وغائب

وبالتالي جابر بن حيان تحدث عن الميزان بالمعنى الشامل للكلمة، الميزان هو كل ما ينتظم في هذا الوجود، لكن هذا الانتظام نسبي وليس مطلق، لأننا لا نستطيع أن ندرك كل هذا الانتظام في جوهره، إذا أدركنا كل هذا الانتظام فأدركنا ما هي الوجود، نحن لا نستطيع أن ندرك ذلك، لأننا في إطار سؤال لا تنتهي الإجابة عنه.

في إطار سؤال تتولد عنه أسئلة لا تتوقف عند حد معلوم، وبالتالي يبدو الميزان كما لو أنه أيضاً نوع من التلقائية، نوع من الفوضى.

الآن بالتصوير الإلكتروني وجدوا أن السحب التي نراها بتداعياتها الحرة في السماء سحب تمشي بكيفيات نمطية عادية جداً، وتبدو كما لو أنها تلقائية إلى بعض الحدود، ووجدوا أن هذه السحب محكومة بنواظم فيزيائية وقانونية وشكلانية تؤصل في نهاية المطاف إلى أنها متوازمة تماماً كما هو الحال في الغابات. نفس الكلام، نحن نرى الغابات باعتبارها غابات تتداخل فيها عناصر بصرية كثيرة جداً، وهيئات لا حد لها ولا حدود.

لكن إذا ما تم التصوير هذه الغابات إلكترونياً من مسافات بعيدة، ستنتظم بكيفية عجيبة جداً، وبكيفية دقيقة ونسقية، تماماً كما تنتظم العفوية المطلقة في جناح الفراشة في إطار شكل جمالي، أو كما تنتظم الأشكال المختلفة في أحجار العقيق النبيلة بشكل جمالي، لكنها لا واحدة تشبه الأخرى وتبدو كما لو أنها فوضى بصرية،، ولكنها ليست فوضى بصرية على الإطلاق، وبالتالي هذه المسائل كلها توصلنا إلى حقيقة واحدة، وهي أن هذه الفنون المختلفة تستقي عناصرها البنائية والشكلية واللونية والكتابية واللحنية ـ سمي ما شئت ـ من مستودع هذه التميمة الكبرى السحرية الثاوية في أساس قوانين الوجود التي قذفها الله علينا، أو منحها الله لنا إلى آخره.

تكوّن اللغات

* ما هي فلسفة تكون اللغات وكيفية صعود اللغات أو هبوطها، وما سبب تداخل وتشابه بعضها؟